Zum 200jährigen Jubiläum des Westfälischen Landgestüts

Bürgermeister

Johann Kaspar Schnösenberg (1786-182

Bürgermeister von 1813-1826

Vorgänger: Gerhard Limberg 1812-1813

Nachfolger: Alex Lohagen 1826-1835

von Mechtild Wolff (2026)

von Mechtild Wolff (2026)

Es war an einem eisig kalten Februartag im Jahr 1826, als die

Warendorfer Bürger durch einen ungewöhnlich lang andauernden Hufschlag

aufgeschreckt wurden. Das Klappern von Pferdehufen gehörte damals zwar

zum Alltag, denn Pferd und Wagen waren das einzige

Transportationsmittel, aber dieses Geräusch war anders und trieb die

Bürger neugierig aus ihren Häusern. Voller Erstaunen sahen sie einen

langen Tross mit 24 Hengsten und einigen Reitern im Sattel – edle, aber

doch recht müde wirkende Pferde, gefolgt von vier schweren

Arbeitspferden. Eiligst wurde Bürgermeister Johann Kaspar Schnösenberg

im Rathaus am Marktplatz benachrichtigt, der hocherfreut zum Münstertor

eilte, wo er im erst vor 10 Jahren erbauten Kavallerie-Stall schon Boxen

für 100 Hengste hatte einrichten lassen.

Es war an einem eisig kalten Februartag im Jahr 1826, als die

Warendorfer Bürger durch einen ungewöhnlich lang andauernden Hufschlag

aufgeschreckt wurden. Das Klappern von Pferdehufen gehörte damals zwar

zum Alltag, denn Pferd und Wagen waren das einzige

Transportationsmittel, aber dieses Geräusch war anders und trieb die

Bürger neugierig aus ihren Häusern. Voller Erstaunen sahen sie einen

langen Tross mit 24 Hengsten und einigen Reitern im Sattel – edle, aber

doch recht müde wirkende Pferde, gefolgt von vier schweren

Arbeitspferden. Eiligst wurde Bürgermeister Johann Kaspar Schnösenberg

im Rathaus am Marktplatz benachrichtigt, der hocherfreut zum Münstertor

eilte, wo er im erst vor 10 Jahren erbauten Kavallerie-Stall schon Boxen

für 100 Hengste hatte einrichten lassen.

Marktplatz am Münstertor, Warendorf

Da kam der Plan des preußischen

Oberstallmeisters Carl Freiherr von Knobelsdorff gerade recht, der in

der westfälischen Provinz ein Gestüt für ausgewählte Deckhengste

einrichten wollte. Warendorf bot ideale Bedingungen, eine solide

Kleinstadt mit etwa 4000 Einwohnern, ja sogar eine Garnisonsstadt, die

mit der sandigen Umgebung ideale Reitmöglichkeiten bot und im „Großen

Stall“ am Münsterwall Platz für 100 Pferde zur Verfügung stellen konnte.

Für die Unterkunft der Gestütsknechte wurde in den umliegenden

Bürgerhäusern gesorgt. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte ein

„Königliches Landgestüt“ nach dem Vorbild von Trakehnen und Neustadt an

der Dosse geplant werden. Mit dieser Zusage schickte die Obrigkeit den

Gestütsinspektor Heinrich Köhne mit den sorgsam ausgewählten Hengsten

und einigen Pferdeknechten auf den langen und beschwerlichen Weg von

Ostpreußen nach Westfalen. Köhne war auch persönlich hocherfreut, denn

es ging zurück in seine westfälische Heimat. Bürgermeister Schnösenbergs

Plan war geglückt!

Wer war dieser Johann Kaspar Schnösenberg?

Johann

Kasper Schnösenberg war der Sohn eines Warendorfer Bäckers, Brauers und

Gastwirts, man nannte ihn auch Wirtschafter. Seine Familie führte das

wohlrenommierte Hotel Schnösenberg mit Gaststätte und großem Festsaal an

der Münsterstraße.

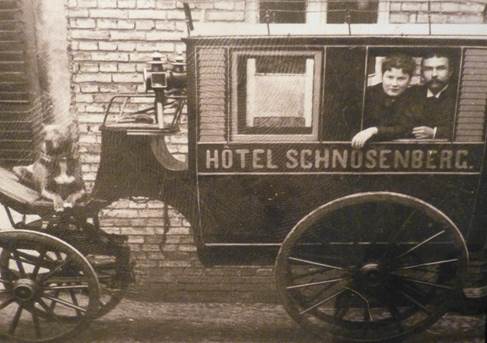

Hotel Schnösenberg mit hoteleigener Kutsche

Johann

Kaspar durfte das „Laurentianische Gymnasium“ der Franziskaner in

Warendorf besuchen und wurde als guter Schüler mehrfach ausgezeichnet.

Früh lernte er, dass sich Erfolg nur durch Fleiß und Strebsamkeit

einstellt. Im Hotel Schnösenberg war es selbstverständlich, dass alle

Familienmitglieder mit anpackten. Gern erzählte Johann Kaspar, mit

welchem Vergnügen er die Gäste mit der eleganten Kutsche des Hotels

Schnösenberg kutschierte.

Johann Kaspar Schnösenberg wird Bürgermeister

Nach der Schule lernte und arbeitete Johann Kaspar Schnösenberg

bei einem gestrengen Kaufmann. Das war eine gute Vorbereitung auf das

Bürgermeisteramt, das ihm 1813 im Alter von nur 27 Jahren anvertraut

wurde. Dieses Amt war ehrenamtlich, der Bürgermeister erhielt kein

Gehalt, aber eine Aufwandsentschädigung von 800 Talern für Bürokosten.

Ja, es konnten sich nur wohlhabende Kaufleute leisten, diesen

ehrenvollen Posten zu übernehmen. Es dauerte noch bis 1868, ehe mit

Bürgermeister Diederich ein ausgebildeter und gut besoldeter

Verwaltungsfachmann in das Bürgermeisteramt kam.

Münstertor mit Marienfelder Säulen, ein schöner Stadteingang

Bei Amtsantritt musste Bürgermeister Schnösenberg feststellen,

dass sich sein geliebtes Gymnasium im Niedergang befand. Darum sah er

seine vordringliche Aufgabe darin, „die Wiederherstellung des

Laurentianischen Gymnasii“ zu betreiben, von dem „der Flor der Stadt und

die Bildung der Jugend“ abhing, so schrieb er an die Münsterische

Behörde. Der Oberpräsidenten von Vincke unterstützte Schnösenbergs

Bestrebungen und der Bürgermeister konnte am 1. Mai 1820 die

Wiedererrichtung des Gymnasium Laurentianum als „Höhere Bürgerschule“ im

neuhumanistischen Geist bekannt geben. Das Gymnasium war gerettet.

Das Münstertor wird durch die Marienfelder Säulen verschönert

Bürgermeister Schnösenberg lag die Verschönerung des

Stadtbildes sehr am Herzen. Darum nutzte er 1823 seine guten Beziehungen

zum Preußischen König Friedrich Wilhelm III. und bat ihn, der Stadt

Warendorf die alte Toranlage der Zisterzienserabtei Marienfeld zu

überlassen. Diese Toranlage hatte bis 1803 an der Zisterzienserabtei

gestanden, dann aber war dieses prachtvolle Bauwerk im Zuge der

Säkularisierung „in Ungnade“ gefallen. Die Sandsteinsäulen waren nun

Staatseigentum und wurden abgerissen, aber Gott Dank nicht zerstört,

sondern sorgsam eingelagert. Davon bekam Bürgermeister Schnösenberg

Kenntnis und dank seiner guten Beziehungen zum Preußischen König konnte

er die acht Sandsteinsäulen nach Warendorf holen. Seit über 200 Jahren

zieren nun die Torpfeiler den westlichen Stadteingang unserer Stadt. Das

Münstertor vermittelt uns Bürgern und den Besuchern den Beginn einer

historische Altstadt - ein stilvoller Stadteingang.

Schnösenberg wurde ein tüchtiger Bürgermeister und bekam in

Anerkennung seiner Verdienste 1824 eine Zulage von 100 Talern

zugesprochen, die aus dem städtischen Kommunalfonds gezahlt wurde. Damit

wurde der Warendorfer Bürgermeister der höchstbesoldete Kommunalbeamte

im Regierungsbezirk Münster.

Die Gründung des Westfälischen Landgestüts

Am 17. Februar 1826 verwirklichte sich nach vierjähriger

Vorbereitungszeit ein Plan, dessen Wichtigkeit für Warendorf man damals

noch gar nicht abschätzen konnte. Aus Ostpreußen kam nach wochenlangem

Marsch durch Eis und Schnee ein Tross mit ausgewählten Deckhengsten in

Warendorf an. Im Kavallerie-Stall am Münsterwall hatte Bürgermeister

Schnösenberg Boxen für 100 Hengste eingerichtet - das „Königliche

Landgestüt“ nach dem Vorbild des so erfolgreichen Preußischen Gestüts in

Trakehnen war begründet. Schon zwei Tage später kam der westfälische

Oberpräsident Ludwig Freiherr von Vincke in seiner Dienstkutsche nach

Warendorf, um das neue Gestüt zu begutachten. Auf dem Wilhelmsplatz

erlebte er die „Revue der wirklich schönen Hengste, welche gewiss eine

Wohltat für die Provinz sein werden.“ Die erste „Warendorfer

Hengstparade“ des „Königlich-Preußischen Rheinisch-Westfälischen

Landgestüts“ hatte mit großem Erfolg stattgefunden! König Friedrich

Wilhelm III unterstützte die langfristige Einrichtung des Gestüts im

Warendorf, um die wenig erfreuliche Lage der Pferdezucht in Westfalen zu

verbessern. Die gestrenge Aufsicht des Gestütsinspektors Köhne zeigte

gute Erfolge. Aus der Zucht mit Gestütshengsten gingen immer mehr

„Husarenpferde“ hervor, was den guten Ruf des Warendorfer Gestüts

begründete und mit denen die Züchter gutes Geld verdienen konnten. Wegen

seiner guten Zuchterfolge wurde Heinrich Köhne zum ersten

Landstallmeister berufen. Auch Bürgermeister Schnösenberg setzte sich

nach Kräften für das Gestüt ein, denn auch er wusste, dass gute Reit-

und Zugpferde dringend gebraucht wurden. Damals hätte noch niemand

gedacht, dass Warendorf dereinst zur Stadt des Pferdes werden würde und

das Landgestüt im Jahr 2026 seinen 200. Geburtstag feiern würde – mit

160 Hengsten im Stall.

Es war tragisch, dass Bürgermeister Johann Kaspar Schnösenberg

den Aufstieg des Gestüts nicht mehr miterleben konnte. Er verstarb

völlig unerwartet im August 1826 im Alter von nur 40 Jahren. Die Stadt

Warendorf verlor allzu früh ihren tüchtigen und allseits geschätzten

Bürgermeister.

Im Schulviertel erinnert die „Schnösenbergstraße“ an diesen

tüchtigen und beliebten Bürgermeister.

Mechtild Wolff

Vor 80 Jahren: Die letzten Tage des 2. Weltkriegs in

Warendorf Ostern 1945

von Mechtild Wolff (2025)

von Mechtild Wolff (2025)

die alte Emsbrücke vor 1945

Theo Lepper |

Alle Verantwortung für ein möglichst friedliches Kriegsende lag beim Stadtrentmeister Theodor Lepper, der seit den 1920er Jahren die Stadtkasse leitete. Er war ein verantwortungsbewusster Beamter und als geborener Warendorfer fühlte er sich seiner Heimatstadt in besonderer Weise verpflichtet. In den letzten Kriegstagen, kurz vor der alliierten Besetzung, musste er „als Rang ältester Beamter der Stadt“ die Amtsgeschäfte der Stadtverwaltung übernehmen, denn am 31. März 1945, es war Karsamstag, hatten Landrat Gerdes und Bürgermeister Haase in Sanitäter-Uniformen die Stadt fluchtartig verlassen. Auch die gesamte Polizei war geflohen. „Das Schicksal der Stadt liegt jetzt in ihrer Hand. Bei einem Angriff auf Warendorf werden Sie jetzt entscheiden müssen. Bedenken Sie dabei aber, dass eine evtl. Besetzung der Stadt nur kurze Zeit dauern wird, denn vom Teutoburger Wald aus, wo erhebliche Truppenverbände bereit stehen, erfolgt der Rückschlag.“ Mit diesen Worten hatte Bürgermeister Hase die Verantwortung für die Stadt dem Stadtrendanten Theodor Lepper und dem Standortältesten Oberst Winkel übertragen. Alles war kopflos und führungslos. Viele Bürger verließen die Stadt und brachten sich auf Bauerhöfen in Sicherheit.

|

| Oberst Winkel nach dem Krieg |

Theodor Lepper reagierte umsichtig und klug. Als erstes ließ er die am Münstertor bei der Gaststätte Höner angelegten Panzergräben beseitigen, denn damit wäre den anrückenden Truppen signalisiert worden, dass Warendorf verteidigungswillig ist. Um sich mit den alliierten Truppen verständigen zu können, bat er Oberstudienrat Blum, sich als Dolmetscher bereit zu halten. Auch Blum erkannte den Ernst der Lage und willigte sofort ein. In der Polizeistation im Rathaus wurde eine ständige Wache eingerichtet. Hier bezog auch Stadtrendant Lepper sein Standquartier.

Etwa gegen 17.30 Uhr hängte Kathrinchen Wonnemann am Haus Markt

12 eine weiße Fahne heraus und schnell wurden viele weiße Fahnen, also

weiße Betttücher, in der ganzen Stadt gehisst. Der Schreinermeister

Heinrich Webbeler kletterte in den Turm der Laurentiuskirche und hängte

die weiße Fahne aus, damit weit sichtbar war, dass Warendorf sich nicht

verteidigen will. Dieses Zeichen der Ergebung wurde von zwei alliierten

Aufklärungsfliegern, die gegen 18.30 Uhr über die Stadt flogen,

verstanden und die vier Bomber drehten wieder ab. Die Zerstörung

Warendorfs war abgewendet.

Die weißen Fahnen wollte der zuständige Offizier der Waffen-SS

jedoch nicht dulden. Die Warendorfer weigerten sich, sie einzuziehen.

Als aber der Hauptsturmführer drohte, die Häuser zu beschießen, wurden

die weißen Fahnen dann doch eingezogen.

Die SS wollte noch „jede Straße, jedes Haus, jede Treppenstufe“

verteidigen. Zwei Lastwagen mit SS-Truppen trafen in Warendorf ein und

besetzten jeden Stadteingang und jede Kreuzung. Der übereifrige

Hauptsturmführer, der die Befehle gegeben hatte, wurde noch in derselben

Nacht bei einer Erkundungsfahrt nach Hoetmar verwundet und gefangen

genommen. Sein Adjutant wurde durch Schüsse aus einem Panzerspähwagen

getötet.

Jetzt übernahm ein junger Leutnant, der nicht so fanatisch war,

die Führung der SS-Truppen in der Stadt. Ein Glück für Warendorf!

Der folgende Ostersonntag war ruhig, die meisten Warendorfer

hatten ihre wichtigste Habe auf Bollerwagen und Fahrräder gepackt und

waren in die Bauernschaften geflohen, um den Gefahren einer Beschießung

zu entgehen.

Am Ostermontag kam ein Pionierkommando nach Warendorf, das den

Auftrag hatte, die Emsbrücken zu sprengen. Alles wurde für die Sprengung

vorbereitet. Theodor Lepper versuchte, sie von dem Vorhaben abzubringen,

was ihm aber nicht gelang. Es wird erzählt, dass in der Zwischenzeit

zwei mutige Warendorfer unter den Brücken die Zündschnüre

durchgeschnitten hätten. Eine heroische Tat, denn die Brücken wurden

streng bewacht. Wie gefährlich eine solche Tat damals war belegt das

Schicksal des versprengten Pioniers Otto Hermann aus Gelsenkirchen. Er

hatte die vorgesehene Sprengung der Brücke als Blödsinn bezeichnet und

war deshalb von der SS kurzerhand erschossen worden. Die Leiche des

38jährigen Soldaten legte die SS zur Abschreckung an das Kriegerdenkmal.

Später wurde Otto Hermann auf dem Warendorfer Friedhof begraben.

Als der Führer des Sprengkommandos am Ostermontag gegen 11.30

Uhr das Signal zur Sprengung gab, fiel nur ein Teil der dreibogigen

Emsbrücke der Detonation zum Opfer. Die Brücke an der Gartenstraße und

die Teufelsbrücke kamen ohne Schaden davon. Die Sabotagemaßnahmen der

mutigen Warendorfer Bürger waren erfolgreich gewesen. Trotzdem erlitt

die städtische Wasserleitung und das Dachgeschoss des Hauses Wulff

schwere Schäden. Fast alle Fensterscheiben der umliegenden Häuser und in

der Firma Brinkhaus gingen zu Bruch.

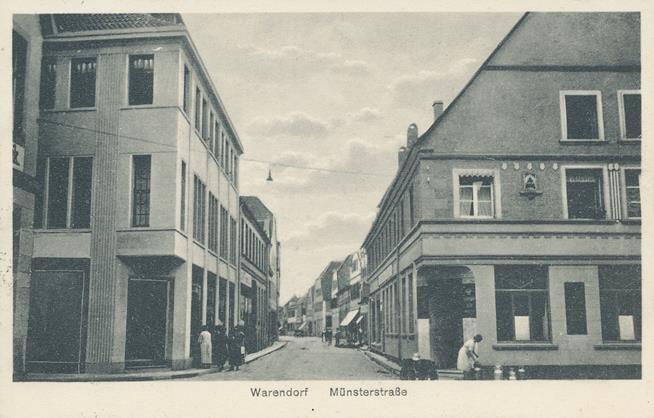

Am Osterdienstag kam gegen 10.15 Uhr die Meldung, dass

amerikanische Truppen soeben in Warendorf eingerückt seien und an der

Ecke Münsterstraße/Freckenhorster Straße bei Pletzer stünden.

Stadtrendant Lepper ging eilig zum Kommandanten der amerikanischen

Truppe und brachte ihn zum inzwischen installierten Bürgermeister

Schmücker. Mit Hilfe von Oberstudienrat Blum als Dolmetscher gab der

Kommandeur der amerikanischen Truppe den Bürgern von Warendorf die

Anweisung, die Straßen sofort zu räumen. Ein Ausgang war nur von 9-12

Uhr zum Einkauf der nötigen Lebensmittel erlaubt. Der Verkauf von

Spirituosen wurde sofort verboten.

Mit Hilfe des Beigeordneten Schmücker als Bürgermeister, dem

Stadtrendanten Lepper und Oberst Winkel und dem engagierten Einsatz von

Oberstudienrat Blum gelang es, in diesen ersten kritischen Tagen Ruhe

und Ordnung zu bewahren und einen reibungslosen Umgang mit der

Besatzungsmacht zu erreichen. Ihrem Mut ist es zu verdanken, dass

Warendorf das Kriegsende so glimpflich überstanden hat. Dafür müssen wir

noch heute dankbar sein, denn ohne ihre Umsicht sähe unsere Stadt heute

anders aus.

Der Warendorfer Nachkriegsschriftsteller Paul Schallück hat in

„Weiße Fahnen im April“ mit dichterischer Freiheit aus den Ereignissen

dieser letzten Kriegstage eine sehr treffende Erzählung gemacht,

erschienen in „Kleine Westfälische Reihe“ Heft 3 aus dem Jahr 1955.

Quelle:

mündliche Überlieferung

Theo Lepper: Die letzten Tage des 2. Weltkrieges in Warendorf

in: Warendorfer Schriften 6/7 1977 S. 155-159

Paul Schallück hat in „Weiße Fahnen im April“ mit

dichterischer Freiheit aus den Ereignissen diese letzten Kriegstage eine

sehr treffende Erzählung gemacht.

Kleine Westfälische Reihe Heft 3 1955

Kreuzung Münsterstraße: hier traf der Stadtrendant Lepper auf die Amerikanischen

Truppen

Erlebte Geschichte in Warendorf:

Eugenie Haunhorst-Göcke erinnert sich an ihre Jugend in

Warendorf

Schlittschuhlaufen auf der Ems

von Eugenie Haunhorst

von Eugenie Haunhorst

In

den Jahren 1925 bis 1930 bescherte uns der anhaltende Frost sehr

kalte Winter. 1927 und 1928 war sogar die Ems zugefroren und

trug über Wochen eine dicke, solide Eisdecke – ideal für uns zum

Schlittschuh laufen.

In

den Jahren 1925 bis 1930 bescherte uns der anhaltende Frost sehr

kalte Winter. 1927 und 1928 war sogar die Ems zugefroren und

trug über Wochen eine dicke, solide Eisdecke – ideal für uns zum

Schlittschuh laufen.

Ungeduldig erwarteten wir auf das Ende des Unterrichts.

Mutter wusste, dass wir schnell aufs Eis wollten und das

Mittagessen stand bei unserer Ankunft zu Hause dampfend auf dem

Tisch. Nach der Stärkung zogen wir unter unseren Faltenrock

dicke, wollene Strümpfe an, dazu zwei bis drei Strickpullover,

einen dicken Schal, eine warme Mütze und handgestrickte

Fausthandschuhe. Lange Hosen und dicke Jacken waren für uns

Mädchen noch nicht erfunden. Heute wundere ich mich, dass wir

bei der klirrenden Kälte nicht gefroren haben.

Die flotten Schlittschuhläuferinnen mit bunten Pullovern und

langen Zöpfen, Eugenie oben links

An einem Lederriemen trugen wir die beiden klimpernden

Schlittschuhe durch die sonnige Winterluft zur Ems. Wir setzten

uns auf das alte Waschbrett bei Wulf und schnallten unsere

Schlittschuhe unter unsere normalen Straßenschuhe. Einen extra

Schuh mit festgemachtem Schlittschuh kannte man noch nicht. Wie

gut, dass Mutter uns zu Anfang des Winters feste, hohe Schuhe

gekauft hatte, die waren ideal zum Schlittschuh laufen. Mit dem

Schlittschuhschlüssel wurde der eiserne Schlittschuh mit den

Krampen am Absatz und vorne an der breitesten Stelle des Schuhes

fest angeschraubt. Mit zwei Lederriemen um den Knöchel und um

den Fuß wurde die Sicherheit erhöht. Beim Anschnallen beeilten

wir uns immer sehr, denn sonst wurde es uns zu kalt auf dem

eisigen Brett. Hier an der Emsbrücke starteten alle

Schlittschuhläufer, die in Richtung Osten fahren wollten. Auf

der westlichen Seite der Brücke lagen das Wehr und das

städtische Elektrizitätswerk. Das herunterfallende Wasser wurde

zur Stromerzeugung gebraucht. Am Wehr war natürlich kein festes

Eis.

Die großbürgerlichen Töchter mit Mantel und die Gymnasiasten mit

Schülermütze

Mit einem tiefen Schritt gelangten wir auf die feste

Eisdecke unserer Ems. Wir zogen die ersten Versuchskurven, dann

ging es los gen Osten. Die zugefrorene Ems hatte nicht überall

eine glatte Eisfläche, wir mussten gut aufpassen. Wir fuhren

vorbei an Cordes, Lohmanns und an der Quabbe mit dem Bentheimer

Turm. An der Stelle, wo sich im Sommer die Badeanstalt befand,

war eine große Freifläche entstanden. Hier trafen wir uns mit

unseren Freunden und Freundinnen, denn der Platz war ideal zum

Laufen von größeren Kurven, zum Paarlaufen und Figuren üben. In

den Verschnaufpausen wurde getratscht und viel gelacht und genau

beobachtet, wo sich neue Freundschaften anbahnten. An dieser

Stelle traf sich auch die Gruppe der Unermüdlichen, die die Ems

aufwärts in Richtung Vohren laufen wollte, vorbei an der

Herrlichkeit bis zu Bauer Sechelmann. Eine herrliche Strecke

durch die oft verschneite Emslandschaft. Viel zu schnell wurde

es dunkel und manchmal konnten wir bei dem Wettlauf mit der

Dämmerung ein wunderschönes Abendrot genießen.

Lustige Verschnaufpause

In nicht so kalten Wintern boten sich der Emskamp,

die Glockenkuhle und der dritte Emsarm mit ihrer festen Eisdecke

an. Ideal war die Krankenwiese, heute Lohwall genannt. Vor der

Begradigung der Ems war diese große Fläche oft lange Zeit

überflutet. Wenn die Wasserfläche ohne Wind, also auch ohne

Windeis, glatt zugefroren war, entstand hier eine ideale

Eislauffläche. Da unter dem Eis nur etwa 20 cm Wasser auf den

Wiesen stand, war die Fläche schnell zugefroren. Ein Einbrechen

in tiefes, kaltes Wasser und eventuelles Ertrinken stellte hier

keine Gefahr dar.

In der Verwaltungsspitze im Rathaus gab es auch Freunde

des Eislaufens. Nur leider endete die Dienstzeit erst, wenn es

schon dunkel war. Der Bürgermeister hatte eine gute Idee und

gute Ideen müssen schnell umgesetzt werden. Auf seine Order hin

wurden am Weg an der Ems entlang und auf der Eisfläche der

Krankenwiese einige Scheinwerfer aufgestellt. Die angestrahlte

Eisfläche mit dem Panorama der Stadt im Hintergrund war

zauberhaft, schöner ging es nicht. Nicht nur Jugendliche, auch

viele Warendorfer Bürger sah man nun allabendlich mit großer

Begeisterung im Scheinwerferlicht Schlittschuh laufen.

Wer sich nicht auf das glatte Eis traute, genoss die

wunderschöne Atmosphäre bei einem Abendbummel.

Die Autorin Eugenie Haunhorst geb. Göcke

wurde 1912 in Warendorf geboren und wuchs in

einer Lehrerfamilie mit vier Geschwistern auf.

Im Alter von 90 Jahren begann sie, Erinnerungen

aus ihrem Leben im Warendorf der 1920er Jahre

aufzuschreiben. Sie starb 2016 im Alter von 103

Jahren.

Interessantes und Aktuelles vom Heimatverein Warendorf

Hier zum Herunterladen:

Der neue KIEPENKERL 2025

Turbulente 15 Jahre im Heimatverein: Rückblick der Vorsitzenden Mechtild Wolff

Vor 80 Jahren: Die letzten Tage des 2.

Weltkriegs in Warendorf Ostern 1945

Das Portrait: Dr. h.c. Heinrich Windelen

Aus Anlass des Denkmaltages am 8. 9. 2024:

Motto: "Wahrzeichen - Zeitzeugen der Geschichte"

Der Warendorfer Bürger-Schützenhof – eine

Erfolgsgeschichte mit traurigem Ende

Der erste große Stadtbrand von Warendorf aus dem Jahre 1404

Das Portrait: Joos Brandkamp, Kirchen- und Kunstmaler

(1905 - 1983)

von Mechtild Wolf

100 Jahre Frauenwahlrecht - Erinnerungen an Clara

Schmidt in Warendorf und die Frauenbewegung

Clara Schmidt und die Frauenliste

Fakten und Historie

Westfälisch Platt:

von Franz Schulte Nahrup

Heimatfest Mariä Himmelfahrt

Erlebte Geschichte: Mariä Himmelfahrt in den 1920er

Jahren von Eugenie Haunhorst

Unser engagiertes Ehrenmitglied Kurt Heinermann verstarb

im Alter von 91 Jahren

Anni Cohen und ihre Familie - von Warendorf nach Südafrika und Palästina

von Mechtild Wolff

Eduard Elsberg erbaute das erste große Kaufhaus in Warendorf

von Mechtild Wolff

Der

Elsbergplatz

von Dr. Bernward Fahlbusch

Das Fahrrad, ein wertvoller Besitz

von Eugenie Hauenhorst

Aus der Warendorfer Eisenbahngeschichte:

Der "Neue Bahnhof" in Warendorf von Mechtild Wolff

Aus der Warendorfer Eisenbahngeschichte:

Der "Alte Bahnhof" in Warendorf

Der Warendorfer Friedhof - Spiegel der Stadtgeschichte

Gebr. Hagedorn und Co, eine Landmaschinenfabrik mit Eisengießerei

Das Dezentrale

Stadtmuseum

ist in der Regel an Sonntagen von 15:00 - 17:00 Uhr geöffnet. Dazu

gehören das Rathaus, das Bürgerhaus Klosterstraße 7 mit den

handgedruckten Bildtapeten und das Gadem am Zuckertimpen 4

Der Eintritt ist frei.

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende:

Heimatverein Warendorf e.V.

Düsternstraße 11

48231 Warendorf

IBAN DE89400501500000063156

Sparkasse Münsterland Ost

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden