Das Portrait:

Josef Heinermann (1895 - 1956)

Bäckermeister und Bürgermeister

von Mechtild Wolff

von Mechtild Wolff

Bürgermeister Josef Heinermann (1951)

Der wichtigste Bürgermeister der Nachkriegsjahre war Josef

Heinermann. Damals war das Bürgermeisteramt noch ein politisches

Ehrenamt. In seiner Amtszeit erlebte er vier Stadtdirektoren: Dr. Alfred

Schmitz (1947-49), Dr. Paul Eising (1949-51), Dr. Karl Schnettler

(1952-55) und Dr. Kurt Mertens (1955-67).

1956 Neujahrsempfang Stadtdirektor Dr. Mertens und Bürgermeister

Heinermann mit dem Stadtverordneten Paul Wemhoff und Oberst a.D. Winkel

Diese Stadtdirektoren waren durchsetzungsfähige, stringente

Verwaltungs-chefs; da war es gut, dass Bürgermeister Heinermann durch

sein verständnisvolles, freundliches Wesen manche Wogen glätten konnte.

Im Hauptberuf war Josef Heinermann Bäckermeister. Am 15.

Oktober 1895 wurde er als fünftes von zehn Kindern in seinem Elternhaus

an der Kirchstraße 3 geboren. Hier führten seine Eltern Bernhard und

Theresia Heinermann eine der besten Bäckereien Warendorfs. Wie einige

seiner Geschwister wollte auch Josef Heinermann gern das Gymnasium

Laurentianum besuchen, aber sein Vater hatte ihn für die Nachfolge in

der Bäckerei vorgesehen. Darum begann er mit 13 Jahren seine

Bäckerlehre, machte seinen Meister und übernahm 1924 nach dem Tode

seines Vaters die Bäckerei. Ihm hat dieser Beruf Zeit seines Lebens viel

Freude gemacht und noch heute erinnert man sich in Warendorf an die

köstlichen Heinermannschen Spekulatius, die er nach einem alten

Familienrezept zur Weihnachtszeit in großen Mengen herstellte. Seine

ganz besondere Liebe galt den Festtagstorten, die er mit viel Phantasie

garnierte.

Josef Heinermann hat in beiden Weltkriegen gedient und sie Gott

Dank unversehrt überstanden. Dafür war er stets dankbar und tat alles,

um den Frieden zu erhalten.

Familie Heinermann 1939

1956 Neujahrsempfang Stadtdirektor Dr. Mertens und Bürgermeister

Heinermann mit dem Stadtverordneten Paul Wemhoff und Oberst a.D.

Winkel

1928 heiratete er Ludowika, die Tochter des Gastwirts Bernhard

Niemer. Durch seine Liebe zur Musik hatte er sie kennengelernt, denn der

Männergesangverein Lyra hielt seine wöchentlichen Proben im Saal der

Gastwirtschaft Niemer am Osttor ab. Aus der Ehe gingen 11 Kinder hervor,

von denen zwei im Kindesalter verstarben.

Neben seiner Sorge für die große Familie und den Bäcker- und

Konditorbetrieb engagierte sich Josef Heinermann in vielfältiger Weise

in seiner Heimatstadt. Natürlich war er Mitglied im Schützenverein, war

Kolpingbruder und sang im Kirchenchor und in der Lyra. Lange Jahre war

er Mitglied des Kirchenvorstandes St. Laurentius und gehörte dem

Kuratorium des Josephs-Hospitals an. Außerdem engagierte er sich als

stellv. Innungsobermeister der Bäckerinnung und im Vorstand der

Kreishandwerkerschaft.

Schon Anfang der 1930 Jahre schloss er sich der kath.

Zentrumspartei an und wurde im März 1933 zum Stadtverordneten gewählt.

Das war aber nur von kurzer Dauer, denn schon im Juli 1933 verließ er

den Stadtrat, weil er nicht zur NSDAP übertreten wollte.

Als 1945 der Zweite Weltkrieg und damit der braune Spuk beendet

war, gehörte Josef Heinermann zu den Gründern der CDU in Warendorf und

wurde deren zweiter Vorsitzender. 1946 ernannte ihn die Militärregierung

zum Stadtverordneten und bei den ersten demokratischen Wahlen nach dem

NS Regime wurde er in den Stadtrat gewählt.

Wohnraum für Flüchtlinge

Es mussten aber viele große Probleme gelöst werden. Am

drängendsten war das Flüchtlingsproblem. Schon in der 1. Ratssitzung

mahnte der Vertreter der britischen Besatzungsmacht, Kreisresident Mr.

Pit, dass er die menschenunwürdige Unterbringung der Heimatvertriebenen

nicht mehr dulden werde. Die Stadt müsse Möglichkeiten der

Wohnraumbeschaffung finden.

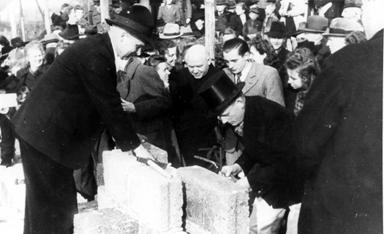

1948 wurde der Verein „Christliche Siedlungshilfe Warendorf“ gegründet und

am 27. März 1949 konnte der Grundstein für eine neue Siedlung an der

Ludgeristraße gelegt werden.

Der

Grundstein stammte aus den Trümmern des Domes zu Münster. Hier wurde mit

Unterstützung der Kirche und der Stadt die Idee des

Selbsthilfe-Siedlungsbaus verwirklicht, bei der jeder Siedler mindestens

2000 Arbeitsstunden einbringen musste. Über 90 000 Schlackensteine

wurden in Handarbeit vor Ort gefertigt und schon 1950 konnten die ersten

Häuser der Ludgeri-Siedlung bezogen werden. Beim Einzug in ihr Haus

wurde den Siedlern ein Schwein, ein Bollerwagen, ein Kesselofen, ein

Jauchefass, eine Schaufel, eine Mistforke und Bäume und Sträucher für

den Garten übergeben. „Helft Wohnungen bauen“, war das Motto vieler

Straßensammlungen in Warendorf. Bald entstanden auch an der

Sternbergstraße, an der Strumannstraße, der Johanna-Küster-Straße, am

Grünen Grund und am Walgernweg weitere Siedlungen.

Der

Grundstein stammte aus den Trümmern des Domes zu Münster. Hier wurde mit

Unterstützung der Kirche und der Stadt die Idee des

Selbsthilfe-Siedlungsbaus verwirklicht, bei der jeder Siedler mindestens

2000 Arbeitsstunden einbringen musste. Über 90 000 Schlackensteine

wurden in Handarbeit vor Ort gefertigt und schon 1950 konnten die ersten

Häuser der Ludgeri-Siedlung bezogen werden. Beim Einzug in ihr Haus

wurde den Siedlern ein Schwein, ein Bollerwagen, ein Kesselofen, ein

Jauchefass, eine Schaufel, eine Mistforke und Bäume und Sträucher für

den Garten übergeben. „Helft Wohnungen bauen“, war das Motto vieler

Straßensammlungen in Warendorf. Bald entstanden auch an der

Sternbergstraße, an der Strumannstraße, der Johanna-Küster-Straße, am

Grünen Grund und am Walgernweg weitere Siedlungen.

Die neuen Emsbrücken

Schon zu Mariä Himmelfahrt 1949 wurde die neue Brücke an der

Gartenstraße fertiggestellt. Der Neubau dieser Umgehungsbrücke war

notwendig geworden, weil die alte Linnenbrücke nicht tragfähig genug

war, um für die Zeit des Baus der großen Emsbrücke den gesamten

Umleitungsverkehr aufnehmen zu können.

Am

2. April 1950 konnte dann auch die große Emsbrücke eingeweiht werden,

die unter der Bauleitung von Stadtbauoberinspektor Isselstein in einer

Rekordbauzeit von nur fünf Monaten aus Ibbenbürener Sandstein errichtet

worden war. In seiner Festansprache erinnerte Bürgermeister Heinermann

daran, dass vor genau fünf Jahren in den letzten Kriegstagen 1945 die

alte Emsbrücke von der SS trotz der Proteste der Stadtverwaltung und der

Bürger gesprengt worden war. Die in aller Eile errichtete Behelfsbrücke

hatte gute Dienste geleistet, hatte die vielen Flüchtlinge gesehen, die

vom Bahnhof zum Landgestüt geleitet worden waren, wo sie behelfsmäßig

ihre Erstversorgung fanden, hatte aber auch die marodierenden Russen und

Polen gesehen, die die Stadt- und Landbevölkerung in Angst und Schrecken

versetzten. Die neue Brücke setzte ein hoffnungsvolles Zeichen für den

politischen und wirtschaftlichen Aufbau. In einen Sandstein der Brücke

wurde der Spruch von Anton Aulke eingemeißelt: „Nao Kriegsnaut met

Guotts Hölp wier upbaut.“

Am

2. April 1950 konnte dann auch die große Emsbrücke eingeweiht werden,

die unter der Bauleitung von Stadtbauoberinspektor Isselstein in einer

Rekordbauzeit von nur fünf Monaten aus Ibbenbürener Sandstein errichtet

worden war. In seiner Festansprache erinnerte Bürgermeister Heinermann

daran, dass vor genau fünf Jahren in den letzten Kriegstagen 1945 die

alte Emsbrücke von der SS trotz der Proteste der Stadtverwaltung und der

Bürger gesprengt worden war. Die in aller Eile errichtete Behelfsbrücke

hatte gute Dienste geleistet, hatte die vielen Flüchtlinge gesehen, die

vom Bahnhof zum Landgestüt geleitet worden waren, wo sie behelfsmäßig

ihre Erstversorgung fanden, hatte aber auch die marodierenden Russen und

Polen gesehen, die die Stadt- und Landbevölkerung in Angst und Schrecken

versetzten. Die neue Brücke setzte ein hoffnungsvolles Zeichen für den

politischen und wirtschaftlichen Aufbau. In einen Sandstein der Brücke

wurde der Spruch von Anton Aulke eingemeißelt: „Nao Kriegsnaut met

Guotts Hölp wier upbaut.“

Auch bei der Brückeneröffnung sammelte die Freiwillige

Feuerwehr mit dem Slogan: „Dein Brückengeld für den Wohnungsbau“.

Der Bau der neuen Volksschule im Norden der Stadt

Am 9. Juli 1950 wurde der Grundstein für die neue Volksschule

im Norden der Stadt gelegt. Sie sollte später den Namen Josefschule

bekommen. Bürgermeister Heinermann verlas den Text der Urkunde, die

danach eingemauert wurde.

|

|

| Richtfest der Josefschule | Grundsteinlegung der Josefschule im Norden der Stadt |

Der Schulausschuss-Vorsitzende Oberstudienrat Heinrich Blum zeigte

sich in seiner Rede erleichtert, dass die Stadt dieses große Bauprojekt

wagte, denn die Warendorfer Schulen platzten wegen der vielen Schüler,

die als Flüchtlinge nach Warendorf gekommen waren, aus allen bau an der

Kapellenstraße. Pfarrer Hast und Pastor Radü baten um den Seg Nähten.

Auch Landrat Dr. Karl Esser war hocherfreut über den Schulneuen Gottes

für die neue Volksschule. Alles lief nach Plan und schon bald konnte der

Richtkranz aufgehängt werden.

Die 750-Jahr-Feier der Stadt Warendorf

„Nun ist endlich der Tag gekommen, dem seit Wochen und Monaten unser Denken und Planen und unsere Vorfreude gegolten hat. Die Festwoche aus Anlass der 750. Wiederkehr der Stadtwerdung Warendorfs hat begonnen. Mit großer Freude wollen wir den Geburtstag unserer lieben Heimatstadt feiern.“

So gab Bürgermeister Heinermann seiner Freude Ausdruck, als er am 28. April 1951 das Stadtjubiläum mit einer Festsitzung des Rates im historischen Rathaus eröffnete. Die Handwerksmeister August Rüschenbeck, Josef Dreischulte und Max Goebeler überreichten aus Anlass dieses denkwürdigen Tages dem Bürgermeister eine neue Amtskette, die von den Warendorfer Handwerkern gestiftet wurde. Am nächsten Tag, einem Sonntag, fand nach einem Festgottesdienst in den Kirchen und einem Empfang der Ehrengäste im Rathaus der Festakt der Stadt im vor einem Jahr erbauten Theater am Wall statt. Am Abend krönt die Aufführung der Oper „Julius Cäsar“ von G.F. Händel den Festtag.

Und die Post brachte einen Sonderstempel heraus. Ein besonderer

Höhepunkt war der Festumzug, an dem jeder teilnehmen konnte. Ein ganz

besonderer Spaß für die vielen Kinder.

Bis zum 6. Mai gab es einen bunten Strauß sportlicher und

kultureller Veranstaltungen. Auf dem Lohwall begeisterte die große

„Gewerbeschau für Stadt und Land“ die Bürger und zahllose Besucher von

nah und fern. Bürgermeister Heinermann hielt in der Festwoche nicht

weniger als 28 Reden.

Patenschaft mit der schlesischen Stadt Reichenbach

(Eulengebirge)

Anlässlichder 750-Jahr-Feier übernahm die Stadt Warendorf die Patenschaft über die schlesische Stadt Reichenbach. Damit gehörte Warendorf nach Goslar und Köln zu den ersten deutschen Städten, die eine solche Patenschaft abschlossen, um den aus ihrer angestammten Heimat Geflüchteten und Vertriebenen eine ideelle und oft eine reale neue Heimat zu bieten. Bürgermeister Heinermann übergab dem ehemaligen Reichenbacher Bürgermeister Schönwälder die Patenschafts-Urkunde und bekam von ihm die Reichenbacher Stadtfahne überreicht.

Hoher Besuch in Warendorf

Haile Selassi stattete 1954 dem wieder entstehenden Deutschland einen

offiziellen Staatsbesuch ab. Das war ein ganz großes Ereignis, denn er

war das erste ausländische Staatoberhaupt, das der jungen Bundesrepublik

diese Beachtung erwies. Und dieser Staatsgast kam am 12. November 1954

auch in das kleine Landstädtchen Warendorf - welch eine Ehre.

Nach dem herzlichen Empfang durch Bürgermeister Heinermann am

festlich herausgeputzten Bahnhof fuhren die prominenten Gäste im

Schritttempo durch die mit Fahnen und Wimpelketten geschmückte Stadt,

angeführt von 30 Standartenreitern. Kaiser Haile Selassi winkte aus

einem offenen Mercedes 300 Kabriolett der jubelnden, Fähnchen

schwingenden Menge zu.

Bürgermeister Josef Heinermann und Stadtdirektor Dr. Karl Schnettler,

Landrat Dr. Josef Höchst, der Regierungspräsident Franz Hackethal, der

Landesminister Dr. Johannes Peters und Bundesernährungsminister Heinrich

Lübke vertraten Stadt und Land sehr würdig. Landstallmeister Bresges

erläuterte dem begeisterten Kaiser und seinem Gefolge die kleine

Hengstparade und die olympische Lektion, die der Primaner Rainer Klimke

elegant präsentierte.

In der Deula wurden hochmoderne Landmaschinen vorgeführt, von

Kleingeräten für den Garten bis zu den großen Mähdreschern der Firma

Claas. Reich beschenkt mit deutschen Industrieerzeugnissen, wie z.B.

einer Buttermaschine der Firma Westfalia Separator aus Oelde verließ der

Kaiser in seinem kaiserlichen Sonderzug pünktlich um 16.39 Uhr den

Bahnhof von Warendorf in Richtung Hamburg.

Weltmeister Hans Günter Winkler

Hans Günter Winkler wurde 1954 und 1955 Weltmeister und gewann mit

dem mittlerweile legendären Ritt 1956 seine erste olympische

Goldmedaille. Bei seiner Rückkehr nach Warendorf wurde Winkler schon an

den Stadttoren von Bürgermeister Heinermann und Stadtdirektor Dr.

Schnettler mit einer großen Reiterstaffel begrüßt und in einer Kutsche

zum offiziellen Empfang der Stadt ins Rathaus gefahren. An den

Straßenrändern und auf dem Marktplatz feierten ihn die begeisterten

Warendorfer.

Mitten aus dem Leben gerissen

Im Mai 1956 trug Josef Heinermann folgende Termine in seinen

Kalender ein:

Sonntag, 27. Mai: Treffen Reichenbach

Montag, 28. Mai: Ratssitzung

Dienstag, 29. Mai: Westfälisch Lippischer Heimattag

Am Dienstag hielt er auf dem Westfälisch Lippischen Heimattag

im Bürgerschützenhof seine letzte Rede. Da er sich nicht wohl fühlte,

ging er an der Ems entlang zu Fuß nach Hause. Am Abend starb er

plötzlich und unerwartet an seinem Schreibtisch an einem Herzschlag.

In einem Nachruf hieß es:

„Ganz Warendorf trauert um den ersten und besten Bürger der

Stadt. Völlig unerwartet erlag Bürgermeister Heinermann, im 61.

Lebensjahr stehend, am Dienstagabend einem Herzschlag, nachdem er noch

am Vormittag den Heimattag besucht hatte. Bürgermeister Heinermann war

zweifelsohne die markanteste Persönlichkeit im öffentlichen Leben der

Stadt Warendorf, ein Mann des gerechten Ausgleichs, der in allen Kreisen

der Bevölkerung ob seiner lauteren Haltung, seiner Gewissenhaftigkeit,

seines unermüdlichen Einsatzes für die Allgemeinheit, seiner Güte und

seines steten Bemühens, jedem Menschen helfen zu wollen, Hochachtung und

Verehrung genoss.“

Ja, ganz Warendorf trauerte um seinen beliebten Bürgermeister

Josef Heinermann und gab ihm das Geleit, als er hier auf dem Friedhof

begraben wurde. Am Weg von der Kirche zum Friedhof bildeten die Schüler

und Schülerinnen der Warendorfer Schulen ein Spalier.

Erst jetzt wurde den Warendorfer Bürgern bewusst, welch ein

enormes Arbeitspensum Bürgermeister Josef Heinermann während seiner fast

acht Amtsjahre bewältigt hatte. Neben den repräsentativen und

politischen Aufgaben als Bürgermeister fielen bedeutende

stadtgeschichtliche Ereignisse in seine Amtszeit:

Die wichtigsten Ereignisse waren:

- die menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge

- die Einweihung der Kriegergedächtnis-Kapelle im Turm der

alten Marienkirche

- das Deutsche Olympische Komitee für Reiterei bekommt seinen

Sitz in Warendorf

- der Bau von zwei neuen Emsbrücken, die Linnenbrücke und die

Marktbrücke

- die 750-Jahr-Feier der Stadt Warendorf

- die Übernahme der Patenschaft über die schlesische Stadt

Reichenbach

- die Modernisierung des städtischen Schlachthofes

- die Einrichtung der Landwirtschaftsschule

- der Neubau der Josefschule im Norden der Stadt

- Besuch des äthiopischen Kaisers Haile Selassi

- Einweihung des neuen Volksbank-Gebäudes am

Wilhelmsplatz

- Einweihung des neuen Flügels des Josephs-Hospitals

Haus Heinermann an der Kirchstraße

Nr. 3

Aquarell von Elli Grützner

1955 Fettmarkt-Ausstellung „Schaffen und Streben“

Hermann Merkentrup: Die Christliche Siedlungshilfe Warendorf im Warendorfer Kiepenkerl Nr. 66 Juni 2015

Berichte aus der Familie Heinermann und von Zeitzeugen

Bilder: Kurt Heinermann und Hermann Merkentrup

Persönlichkeiten

Heinrich Blum, von allen "Mister Blum" genannt

Franz Joseph

Zumloh, der Begründer des Josephshospitals

Maria Anna

Katzenberger und Heinrich Ostermann

Hermann Josef

Brinkhaus,

Gründer der Firma Brinkhaus

Eduard

Wiemann und die Villa Sophia

Anna

Franziska Lüninghaus, Gründerin der Marienstiftung

Wilhelm

Zuhorn, Geheimer Justizrat und Geschichtsforscher

Bernard

Overberg, der Lehrer der Lehrer

Arthur

Rosenstengel, Seminarlehrer, Musikerzieher und Komponist

Pauline

Hentze, Begründerin der Höheren Töchterschule

Franz

Strumann, Pastor und Förderer der höheren Mädchenbildung

Dr. Maria

Moormann, die mutige Direktorin der Marienschule

Josef Pelster,

der Schulrat und Naturfreund

Wilhelm

Diederich, Bürgermeister von 1869-1904

Hugo

Ewringmann, Bürgermeister von 1904-1924

Theodor

Lepper, Stadtrendant und Retter in den letzten Kriegstagen

Clara Schmidt,

Kämpferin für die Frauenliste im Stadtparlament

Elisabeth

Schwerbrock, eine hochengagierte Stadtverordnete,

Eugenie

Haunhorst, die Kämpferin für ihre Heimatstadt

Paul Spiegel,

Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland

Paul

Schallück, der vergessene Nachkriegsschriftsteller

Heinrich

Friedrichs, ein Warendorfer Künstler

Theo

Sparenberg, Kinokönig und Tanz- und Anstandslehrer

Wilhelm

Veltman, Retter der historischen Altstadt

Rainer. A. Krewerth, ein schreibender Heimatfreund

Prof. Dr. Alfons

Egen

ein begnadeter Lehrer und Heimatfreund

Änneken Kuntze und ihre Schwester Lilli

Elisabeth Schwerbrock, Stadtverordnete in Warendorf

Anni Cohen und ihre Familie - von Warendorf nach Südafrika und Palästina

Eduard Elsberg erbaute das erste große Kaufhaus in Warendorf

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden