Erlebte Geschichte in Warendorf

Beinahe wäre aus dem Tor-Häuschen ein

Klo-Häuschen geworden

von Eugenie Haunhorst

Die

Stadt Warendorf hatte an jedem Stadttor wenigstens ein

Torhäuschen. Das Torhaus am Osttor wurde gerade in seinen

ursprünglichen Zustand zurückversetzt und ist nun ein

Torschreiberhaus-Museum.

Die

Stadt Warendorf hatte an jedem Stadttor wenigstens ein

Torhäuschen. Das Torhaus am Osttor wurde gerade in seinen

ursprünglichen Zustand zurückversetzt und ist nun ein

Torschreiberhaus-Museum.

Zwei Torhäuschen stehen am Münstertor und bilden mit der Brücke über den früheren Stadtgraben und mit den Marienfelder Säulen einen schönen Eingang in die Altstadt.

Direkt vor diesem Eingangstor liegt der Wilhelmsplatz. Er wurde genutzt für die Kirmes, für Fettmarkt, für Viehverkäufe, Tierschauen und als Reitplatz für das Gestüt. Reges Treiben herrschte auf dem Wilhelmsplatz, besonders, wenn vor dem langen Jammer am südlichen Rand (heute Theater am Wall) Zigeuner mit ihren Wohnwagen, Karren, Zelten und Tieren lagerten. Aber, nirgendwo gab es ein öffentliches Klo - Toilette sagte man damals noch nicht.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine „Bedürfnisanstalt“ immer

dringlicher gefordert. Bürgermeister Diederich, 35 Jahre lang

(1869-1904) Warendorfs umsichtiger und kluger Bürgermeister,

suchte nach einer Lösung. Das Torhäuschen an der Nordseite des

Münstertors wurde bis 1930 von der Gestütswärterfamilie Müller

bewohnt, denn bis 1889 hatte das Gestüt hier am Münsterwall

seinen Standort.

Das

alte Torhäuschen südlich der Brücke war baufällig und stand

leer, hier könnte das Klohäuschen gut untergebracht werden.

Aber: Es stand im Schatten des eleganten Wohnhauses von

Professor Buschmann, Lehrer am Lehrerseminar. Er lebte mit

seiner unverheirateten Tochter Möhne in dem großen Haus,

der Garten reichte bis zum Stadtgraben.

Das

alte Torhäuschen südlich der Brücke war baufällig und stand

leer, hier könnte das Klohäuschen gut untergebracht werden.

Aber: Es stand im Schatten des eleganten Wohnhauses von

Professor Buschmann, Lehrer am Lehrerseminar. Er lebte mit

seiner unverheirateten Tochter Möhne in dem großen Haus,

der Garten reichte bis zum Stadtgraben.

Möhne Buschmann war ganz entsetzt, als sie von den Plänen des

Bürgermeisters hörte. Eine Kloanlage direkt neben ihrem Hause!

Damit war sie nicht einverstanden. Sie bestürmte Bürgermeister

Diederich und schilderte anschaulich, welchen Anblick die Männer

böten, wenn sie die Kloanlage eilig aufsuchten. Außerdem war der

Gestank nicht zumutbar. Es gab ja noch keine geschlossene

Kanalisation, also müssten die Abwässer dieser Kloanlage in den

offenen Stadtgraben fließen - durch den Garten der Familie

Buschmann.

Schon jetzt war der Gestank des Stadtgrabens oft unerträglich, vor allem, wenn es lange nicht geregnet hatte. Von den anliegenden Häusern wurden nämlich die Abwässer direkt in den Stadtgraben geleitet.

Rund um die Altstadt führte dieser ehemalige Festungsgraben bis

zur Ems, von der er mit Wasser versorgt wurde.

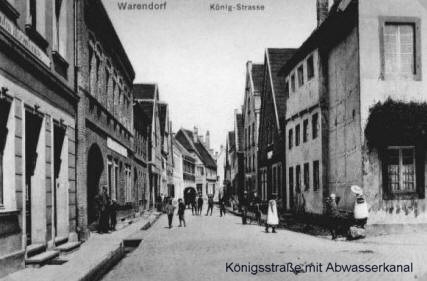

Mitten durch die Innenstadt führte die „Wippe“, ein schmaler Graben, der die Abwässer der Innenstadt aufnahm.

Er begann am Stadtgraben im Süden der Stadt, führte oberirdisch durch die Königstrasse, wurde unter den Häusern am Marktplatz durchgeführt bis zur Ems. Mit geringem Gefälle floss das Regenwasser und mancher Abfall in den Stadtgraben oder in die Ems. Bei Regen füllte sich dieser Graben mit reichlich Wasser und wurde so gründlich sauber gespült. Links neben der Emsbrücke, dort, wo früher ein kleines Waschbrett installiert war, ist noch heute die Einmündung der Wippe in die Ems zu sehen. Eine Kanalisation gab es in Warendorf erst nach dem ersten Weltkrieg.

Bürgermeister Diederich kannte die Probleme nur zu gut und hatte Verständnis für Möhne Buschmanns Anliegen. Er änderte die Pläne verlegte das Klohäuschen auf die andere Straßenseite. 1890 wurde eine kleine, adrette Bedürfnisanstalt mit einem „Plumpsklo“ gebaut – das WC, also das Wasser-Closett, war noch nicht erfunden, denn es gab noch kein „fließendes Wasser“. Das Klohäuschen war im Fachwerkstil an die Außenseite des Stadtgrabens gebaut, vom Wilhelmsplatz aus zugängig.

An der Nordseite dieses Häuschens stand in schöner Schrift:

“Wenn de in Noat bist, hier is`t Tied.“

(„Wenn du in Not bist, hier ist es Zeit.“ )

Diese

erste Warendorfer „Öffentliche Bedürfnisanstalt“ tat über 30

Jahre lang ihren Dienst und musste in den Zwanziger Jahren

abgebrochen werden, weil sie baufällig geworden war.Durch den

Bau eines Kanalisationssystems wurde auch der Stadtgraben

überflüssig. Viele Jahre lang diente er noch als Abfallgrube und

verschwand dann ganz.Rund um die Altstadt entstand auf dem

Gelände des alten Stadtgrabens die Promenade.

Diese

erste Warendorfer „Öffentliche Bedürfnisanstalt“ tat über 30

Jahre lang ihren Dienst und musste in den Zwanziger Jahren

abgebrochen werden, weil sie baufällig geworden war.Durch den

Bau eines Kanalisationssystems wurde auch der Stadtgraben

überflüssig. Viele Jahre lang diente er noch als Abfallgrube und

verschwand dann ganz.Rund um die Altstadt entstand auf dem

Gelände des alten Stadtgrabens die Promenade.

Die Torhäuschen sind erhalten geblieben und haben im Laufe der Jahre vielfältige Verwendungen gefunden.

Die Autorin Eugenie Haunhorst geb. Göcke

wurde 1912 in Warendorf geboren und wuchs in

einer Lehrerfamilie mit vier Geschwistern auf.

Im Alter von 90 Jahren begann sie, Erinnerungen

aus ihrem Leben im Warendorf der 1920er Jahre

aufzuschreiben. Sie starb 2016 im Alter von 103

Jahren.

Bilder: Archiv der Altstadtfreunde Warendorf (2)

Archiv Haunhorst (2)

alle Rechte vorbehalten: Eugenie Haunhorst 2006

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Mechtild Wolff, An der Kreutzbrede 7, 48231 Warendorf, Tel: 02581 2135

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2023 (Impressum und Datenschutzerklärung)