Erlebte Geschichte in Warendorf von Eugenie

Haunhorst

Fettmarkt in den Zwanziger Jahren

Fettmarkt,

das war ein Höhepunkt in unserem Kinderleben.

Ich bin am Münsterwall aufgewachsen und erlebte

den Trubel aus nächster Nähe. Auf dem

Wilhelmsplatz fanden der Viehmarkt und die

Kirmes statt, die

Fettmarkt,

das war ein Höhepunkt in unserem Kinderleben.

Ich bin am Münsterwall aufgewachsen und erlebte

den Trubel aus nächster Nähe. Auf dem

Wilhelmsplatz fanden der Viehmarkt und die

Kirmes statt, die

Münsterstraße war auf beiden Seiten mit den

Ständen der Händler belegt und auf dem

Marktplatz boten die Bauern Kartoffeln, Kappes

und vieles mehr an. Direkt vor unserem Haus

baute der Lebkuchenbäcker Dammann aus

Harsewinkel seine große Bude auf. Er bekam von

uns Strom für die Beleuchtung des Standes. Dafür

gab es für uns Kinder am Abend eine große Tüte

Pfeffernüsse, die Spezialität des Hauses.

Münsterstraße war auf beiden Seiten mit den

Ständen der Händler belegt und auf dem

Marktplatz boten die Bauern Kartoffeln, Kappes

und vieles mehr an. Direkt vor unserem Haus

baute der Lebkuchenbäcker Dammann aus

Harsewinkel seine große Bude auf. Er bekam von

uns Strom für die Beleuchtung des Standes. Dafür

gab es für uns Kinder am Abend eine große Tüte

Pfeffernüsse, die Spezialität des Hauses.

Ich

erinnere mich noch heute an den köstlichen

heißen Berliner, den Frau Werner meiner

Schwester Maria und mir einmal schenkte. Sie

hatte vor ihrem Haus an der Münsterstraße einen

Stand aufgebaut und verkaufte Berliner für ihren

Sohn, der eine Bäckerei in der Brünebrede hatte.

Manchmal verkaufte der Sohn auch selber.Der

Böttcher und Küfer Berger von der Molkenstraße

bot seine Holzerzeugnisse an: Holzfässer für

Sauerkraut, Butterfässer, Waschfässer und Wannen

jeder Größe und alle Holzgeräte für Haus und

Hof. Daneben stand in jedem Jahr der Wagenbauer

Schwarte von der Brünebrede. Hier suchte man

sich die neue Kutsche, den zweirädrigen Gig oder

den neuen Bollerwagen aus.

Ich

erinnere mich noch heute an den köstlichen

heißen Berliner, den Frau Werner meiner

Schwester Maria und mir einmal schenkte. Sie

hatte vor ihrem Haus an der Münsterstraße einen

Stand aufgebaut und verkaufte Berliner für ihren

Sohn, der eine Bäckerei in der Brünebrede hatte.

Manchmal verkaufte der Sohn auch selber.Der

Böttcher und Küfer Berger von der Molkenstraße

bot seine Holzerzeugnisse an: Holzfässer für

Sauerkraut, Butterfässer, Waschfässer und Wannen

jeder Größe und alle Holzgeräte für Haus und

Hof. Daneben stand in jedem Jahr der Wagenbauer

Schwarte von der Brünebrede. Hier suchte man

sich die neue Kutsche, den zweirädrigen Gig oder

den neuen Bollerwagen aus.

Das alles registrierten wir nur im Vorbeigehen.

Unser wichtigstes Ziel war die Kirmes. Von

unseren Eltern hatten wir 50 Pfennig Kirmesgeld

bekommen und unser Besuch bei Onkel Bernhard

hatte uns noch einmal 50 Pfennig eingebracht.

Eine ganze Mark – jetzt träumten wir von 10 mal

Kettenkarussell fahren. Zuerst kamen wir an dem

herrlich bunt bemalten Kinderkarussell vorbei,

die kleinen Sitzbänkchen waren mit vielen

Spiegeln zauberhaft verziert. Auf den

Holzpferdchen ritten stolz die Kleinen ihre

Runden. Opa fuhr zur Sicherheit mit und stützte

den Rücken.

Schwerarbeit musste das Pferd leisten, das

den ganzen Tag um die Mittelachse des

Kinderkarussells trottete und es so zum Drehen

brachte. Nur beim Ein- und Aussteigen der

kleinen Gäste hatte das Tier eine kurze

Verschnaufpause. Erst Ende der Zwanziger Jahre

gab es elektrischen Antrieb für die Karussells.

den ganzen Tag um die Mittelachse des

Kinderkarussells trottete und es so zum Drehen

brachte. Nur beim Ein- und Aussteigen der

kleinen Gäste hatte das Tier eine kurze

Verschnaufpause. Erst Ende der Zwanziger Jahre

gab es elektrischen Antrieb für die Karussells.

Unser erstes Ziel war die „Kaffeemühle“. In

einer Trommel, etwa einen halben Meter hoch,

saßen zwei Kinder auf dem Rand und drehten im

Uhrzeigersinn das kleine Rad in der Mitte. Die

Trommel drehte sich in Gegenrichtung. Mit dem

Rad konnte man das Tempo bestimmen. Je

schneller, um so schöner! Später gab es den

„Teller“ auch die „Scheibe“ genannt. Das war ein

besonderes Gaudi und für junge Leute eine Art

Sport. In einem großen Zelt stand eine drehbare

Scheibe mit einem Durchmesser von 7-8 Metern.

Die Mitte war etwas erhöht. Rund um die Scheibe

herum war ein gepolsterter, ca. 50 cm hoher Rand

angebracht. Beim Startpfiff kletterten die

Jugendlichen über diesen Rand und suchten sich

einen Platz möglichst weit in der Mitte. Unter

lauter Musikbegleitung begann sich die Scheibe

zu drehen. Erst langsam, dann immer schneller.

Die außen Sitzenden wurden schnell an den Rand

geschleudert. Das Gejuchze wurde immer lauter,

die Platte drehte sich schneller und leerte sich

schneller. Erst wenn der Letzte aufgeben musste,

war das Spiel zu Ende und der Sieger wurde

lautstark gefeiert. Eine spannende Attraktion!

Dann gingen wir zur Schiffschaukel ! Am

schnellsten brachte man die Schaukel zu Zweit in

Schwung. Wir schaukelten so lange, bis sie fast

waagerecht stand. Unsere Mutter sagte uns immer,

das sei ein Sport für Jungen! Ich glaube, sie

wollte nicht gern, dass unsere Röcke so flogen.

Hosen gab es damals für Mädchen noch gar nicht.

Und dann der Höhepunkt: Das Kettenkarussell! Wie

herrlich war es, fest in dem Kettensitz sitzend,

durch die Luft zu fliegen. Wir überblickten den

Kirmesplatz, konnten unser Haus und die

Marienkirche sehen - uns lag ganz Warendorf zu

Füßen. Darauf hatten wir uns so lange gefreut

und zahlten gern noch einmal 10 Pfennig für

dieses Vergnügen.

Eine unserer Freundinnen sagte einmal: „Ach wäre

ich doch ein Kettenkarussellkind, dann könnte

ich immerzu mit dem Kettenkarussell durch die

Luft fliegen.“ In der Schule hielt sie dann

Ausschau nach den „Kirmeskindern“, die während

ihres Aufenthaltes in Warendorf unsere Schule

besuchten. Vielleicht war ja ein

Kettenkarussellkind dabei!

Eine unserer Freundinnen sagte einmal: „Ach wäre

ich doch ein Kettenkarussellkind, dann könnte

ich immerzu mit dem Kettenkarussell durch die

Luft fliegen.“ In der Schule hielt sie dann

Ausschau nach den „Kirmeskindern“, die während

ihres Aufenthaltes in Warendorf unsere Schule

besuchten. Vielleicht war ja ein

Kettenkarussellkind dabei!

Schade, bald war unser Kirmesgeld zu Ende. Also

gingen wir auf den eigentlichen „Fettmarkt“.

Hier verkauften die Bauern ihre fetten Tiere. In

Gehegen und Käfigen sahen wir eine reiche

Auswahl von Schweinen, Schafen, Hühnern und

Kaninchen. An Eisenstangen waren Pferde, Kühe,

Kälber und Ziegen angebunden. Es wurde gehandelt

und gefeilscht und jeder Kauf mit einem Schnaps

begossen. Zur Stärkung gab es zwischendurch eine

deftige Portion Töttchen mit einem Brötchen.

Mutter Hagemeyer hatte vor der Metzgerei am

Wilhelmsplatz einen Töttchen- und

Knackwurststand aufgebaut.

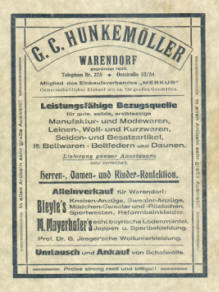

Für den Erlös des verkauften Viehs deckten sich

die Bauern sofort mit dem notwendigen Bedarf an

Hausrat und Winterbekleidung ein. Im Textilhaus

Hunkemöller an der Oststraße konnte man solide

Wintersachen für die ganze Familie und auch

Betten in guter Qualität einkaufen. Besonders

beliebt war die warme Bleyle-Unterwäsche in

unverwüstlicher Qualität. Kleine Jungen

verteilten überall in der Stadt Reklamezettel

und machten darauf aufmerksam, dass von der

Stadtmitte aus kostenlose Kutschfahrten zu

Hunkemöller am Osttor angeboten wurden.

Wir schoben uns mit viel Vergnügen und Drängeln

– das machte uns besonders viel Spaß - durch die

Menge auf der Münsterstraße. An der Ecke vor

Breuers Haus stand viele Jahre lang eine ältere,

wohlbeleibte Frau mit ihrer Drehorgel unter

einem Sonnenschirm. Sie sang mit kräftiger

Stimme moderne Schlager und altbekannte

Moritaten. Für 10 Pfennig verkaufte sie den Text

ihrer Lieder, damit die begeisterten Zuhörer

mitsingen konnten, was wir auch kräftig taten.

Daneben stand ein Entfesselungskünstler mit

seinem Eisenkäfig, in dem er sich anketten und

einsperren ließ. Zum Erstaunen der Zuschauer

konnte er sich jedes Mal wieder befreien.

Zu dieser Gruppe gehörten auch zwei Ringer, die

ihre Kräfte zeigten. An vielen Ständen in der

Münsterstraße blieben wir stehen, um die

lustigen Anpreisungen der Marktschreier hören.

Unsere letzte Station war der Marktplatz. Hier

trafen wir unsere Mutter, die gerade bei ihrem

Kartoffelbauern 20 Zentner Kartoffeln für den

Winter bestellte. Ihren Bollerwagen hatte sie

schon hoch beladen mit Kappes-Köppen, die sie

von dem großen Wagen vor der Apotheke gekauft

hatte. Nun wussten wir: In den nächsten Tagen

beginnt die Sauerkrautproduktion. Die Tontöpfe

standen schon frisch gereinigt bereit, die

kleinen Leinentüchlein waren fertig

zugeschnitten. Für zwei Stunden mieteten wir

dann bei Borgmann in der Königstraße die

Sauerkrautschabe. Alle Kinder mussten beim

Hobeln helfen und beim Stampfen des Krautes im

Tontopf. „Es muss sich so viel Krautsaft bilden,

dass die obere Schicht Kraut im eigenen Saft

steht,“ schärfte uns unsere Mutter ein. War das

geschafft, deckten wir alles mit dem

Leinentüchlein ab und beschwerten die Krautmasse

mit einem blitzblanken Marmorstein. Nach drei

Wochen konnten wir das erste Sauerkraut essen.

Unsere letzte Station war der Marktplatz. Hier

trafen wir unsere Mutter, die gerade bei ihrem

Kartoffelbauern 20 Zentner Kartoffeln für den

Winter bestellte. Ihren Bollerwagen hatte sie

schon hoch beladen mit Kappes-Köppen, die sie

von dem großen Wagen vor der Apotheke gekauft

hatte. Nun wussten wir: In den nächsten Tagen

beginnt die Sauerkrautproduktion. Die Tontöpfe

standen schon frisch gereinigt bereit, die

kleinen Leinentüchlein waren fertig

zugeschnitten. Für zwei Stunden mieteten wir

dann bei Borgmann in der Königstraße die

Sauerkrautschabe. Alle Kinder mussten beim

Hobeln helfen und beim Stampfen des Krautes im

Tontopf. „Es muss sich so viel Krautsaft bilden,

dass die obere Schicht Kraut im eigenen Saft

steht,“ schärfte uns unsere Mutter ein. War das

geschafft, deckten wir alles mit dem

Leinentüchlein ab und beschwerten die Krautmasse

mit einem blitzblanken Marmorstein. Nach drei

Wochen konnten wir das erste Sauerkraut essen.

Das waren bei uns die Nachwirkungen vom

Fettmarkt.

Bilder: Archiv der Altstadtfreunde Warendorf und

Archiv Haunhorst

Die Autorin Eugenie Haunhorst geb. Göcke

wurde 1912 in Warendorf geboren und wuchs in

einer Lehrerfamilie mit vier Geschwistern auf.

Im Alter von 90 Jahren begann sie, Erinnerungen

aus ihrem Leben im Warendorf der 1920er Jahre

aufzuschreiben. Sie starb 2016 im Alter von 103

Jahren.

alle Rechte vorbehalten: Eugenie Haunhorst 2006

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Mechtild Wolff, An der Kreutzbrede 7, 48231 Warendorf, Tel: 02581 2135

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2023 (Impressum und Datenschutzerklärung)