Wie waren das Abitur und die Schule vor 60

Jahren?

Erinnerungen an die „Schule von gestern“

1960 - 2020: 60 Jahre Abitur am Mariengymnasium Warendorf

von Mechtild Wolff

von Mechtild Wolff

Das alte Gebäude des Mariengymnasiums

60 Jahre Abitur - das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. In all den

Jahren haben wir uns regelmäßig alle 5 Jahre getroffen und uns dadurch

nie aus den Augen verloren. Wie sagte unsere leider schon verstorbene

Klassenkameradin Ulline so treffend: Klassentreffen sind immer schön, da

braucht man keinem was vorzumachen, die kennen einen alle viel zu gut.

Über unsere gemeinsame Schulzeit haben wir schon viel geredet, viele

Dönekes erzählt und unsere Lehrer kolportiert mit all ihren Stärken und

Schwächen. Ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht über das Jahr 1951,

das Jahr, in dem wir „auf die Marienschule“ kamen. Wie sah es damals in

der Marienschule aus, der 2. Weltkrieg war ja erst sechs Jahre vorbei.

Welche dramatischen Jahre hatte die Schule hinter sich? Für uns damals

zehnjährige Schülerinnen waren die sechs Jahre Frieden eine lange Zeit

und der Krieg war weit weg, obwohl er im Alltag noch allgegenwärtig war.

Mir kam unser Lyzeum eigentlich ganz normal vor, alles lief geregelt und

hinter die Kulissen ließ man uns nie gucken.

Aber wie hatte die Marienschule die Kriegsjahre wirklich überstanden,

als die Pforten am 8. Dezember 1945 wiedereröffnet wurden? Der 8.

Dezember war damals noch als das Fest „Mariä Empfängnis“ in unserem

Bewusstsein verankert und wurde in der Marienschule als Patronatsfest

gefeiert. Der Tag begann mit einer Messfeier in der Laurentiuskirche und

danach versammelten sich alle 600 Schülerinnen im Treppenhaus der

Marienschule - man kann es sich heute kaum vorstellen - um einer

besinnlichen Ansprache der Direktorin zu lauschen und Marienlieder zu

singen und Gedichte vorzutragen.

Diesen Tag hatten sich die Lehrer 1945 ausgesucht, um die längsten

Ferien der Schulgeschichte zu beenden. Mit dem Einmarsch der

amerikanischen Truppen in Warendorf zu Ostern 1945 hatte auch die

Marienschule schließen müssen. Die Siegermächte wollten nicht nur die

bedingungslose Kapitulation, sie wollten auch den Nationalsozialismus an

der Wurzel ausrotten. Das Ziel war die Entnazifizierung. Der neue Geist

der Demokratie sollte in die Schulen einziehen. Alle Lehrer mussten sich

nun überprüfen lassen, ob sie unter der Herrschaft der

Nationalsozialisten mehr als bloße Mitläufer gewesen waren.

Zuerst

schaute man sich die langjährige Direktorin Frau Dr. Maria Moormann

genau an. Sie war seit 1928 Leiterin der Marienschule und hatte dieselbe

zur Oberschule ausgebaut, sodass 1941 das erste Abitur

abgenommen werden konnte. In den NS-Jahren hatte sie mit weiblicher

Klugheit und Beharrlichkeit das christliche Fundament der Schule gegen

den braunen Ungeist verteidigt. Sie besaß sogar den Mut, mit einer

jüdischen Schülerin, die nach Südafrika emigriert war, einen

Briefwechsel zu führen. 1940 allerdings konnte sie nicht verhindern,

dass die Marienschule in „Justus-Möser-Schule“ umbenannt wurde. Das war

für sie sehr schmerzhaft, denn „Marienschule“ war nicht nur ein Name, es

war ein Programm. Weil Frau Dr. Moormann sich der NS Ideologie nicht

unterwerfen wollte, enthoben die Machthaber sie Ende 1944 ihres Amtes

und übertrugen die Leitung der Schule dem strammen Nationalsozialisten

Dr. Heinrich Donnermann. Er war der linientreue Direktor des alt

ehrwürdigen Gymnasium Laurentianum, das jetzt „Brun-Warendorp-Schule“

hieß. Zu seiner ständigen Vertretung am Lyzeum ernannte der

Oberpräsident die Studienrätin Anna Maria Kaesbach - irgendjemand musste

ja schließlich für die tägliche Schulleitungsarbeit vor

Ort sein. Und Arbeit gab es genug, der Krieg brachte einschneidende

Veränderungen. Schulgottesdienste waren ab sofort verboten, die

Turnhalle wurde für Getreidelagerung beschlagnahmt, nach Angriffen auf

Münster wurde eine Auffang-Stelle für bombengeschädigte Evakuierte

eingerichtet - jeder Tag brachte neue Überraschungen, Einschränkungen

und Schikanen seitens der Nationalsozialisten, denn eine nach wie vor

religiös ausgerichtete Schule war den Nazis ein Dorn im Auge.

Zuerst

schaute man sich die langjährige Direktorin Frau Dr. Maria Moormann

genau an. Sie war seit 1928 Leiterin der Marienschule und hatte dieselbe

zur Oberschule ausgebaut, sodass 1941 das erste Abitur

abgenommen werden konnte. In den NS-Jahren hatte sie mit weiblicher

Klugheit und Beharrlichkeit das christliche Fundament der Schule gegen

den braunen Ungeist verteidigt. Sie besaß sogar den Mut, mit einer

jüdischen Schülerin, die nach Südafrika emigriert war, einen

Briefwechsel zu führen. 1940 allerdings konnte sie nicht verhindern,

dass die Marienschule in „Justus-Möser-Schule“ umbenannt wurde. Das war

für sie sehr schmerzhaft, denn „Marienschule“ war nicht nur ein Name, es

war ein Programm. Weil Frau Dr. Moormann sich der NS Ideologie nicht

unterwerfen wollte, enthoben die Machthaber sie Ende 1944 ihres Amtes

und übertrugen die Leitung der Schule dem strammen Nationalsozialisten

Dr. Heinrich Donnermann. Er war der linientreue Direktor des alt

ehrwürdigen Gymnasium Laurentianum, das jetzt „Brun-Warendorp-Schule“

hieß. Zu seiner ständigen Vertretung am Lyzeum ernannte der

Oberpräsident die Studienrätin Anna Maria Kaesbach - irgendjemand musste

ja schließlich für die tägliche Schulleitungsarbeit vor

Ort sein. Und Arbeit gab es genug, der Krieg brachte einschneidende

Veränderungen. Schulgottesdienste waren ab sofort verboten, die

Turnhalle wurde für Getreidelagerung beschlagnahmt, nach Angriffen auf

Münster wurde eine Auffang-Stelle für bombengeschädigte Evakuierte

eingerichtet - jeder Tag brachte neue Überraschungen, Einschränkungen

und Schikanen seitens der Nationalsozialisten, denn eine nach wie vor

religiös ausgerichtete Schule war den Nazis ein Dorn im Auge.

Nun aber zurück zum Neubeginn nach Kriegsende:

Den Siegermächten wurde schnell klar, dass an der untadeligen

Gesinnung der Direktorin Dr. Moormann kein Zweifel bestehen konnte.

Darum wurde sie unmittelbar nach Kriegsende von den Alliierten wieder

als Direktorin des Lyzeums eingesetzt und damit beauftragt, wieder einen

normalen Schulunterricht aufzubauen. Schnell wurde der dringlichste

Wunsch der Direktorin erfüllt: Das Lyzeum bekam seinen Namen

„Marienschule“ zurück, den ihr die Gründungsväter 1910 gegeben hatten.

Dr. Heinrich Donnermann bestand die Entnazifizierung nicht, wurde

seines Amtes enthoben und musste den Schuldienst quittieren. Der

Volksmund sagte damals: Er hat keinen Persilschein bekommen.

Bürgermeister Heinrich Temme, Schulrat Josef Pelster und die

Direktorin Dr. Maria Moormann waren nun mitverantwortlich für die

Entnazifizierung der Lehrer. Die Beurteilung des Kollegiums war insofern

nicht schwierig, als der christliche Geist der Schule auch in der NS

Zeit nicht erschüttert werden konnte und die Direktorin ihr Kollegium

genau kannte und bestehende Bedenken überzeugend ausräumen konnte. Wie

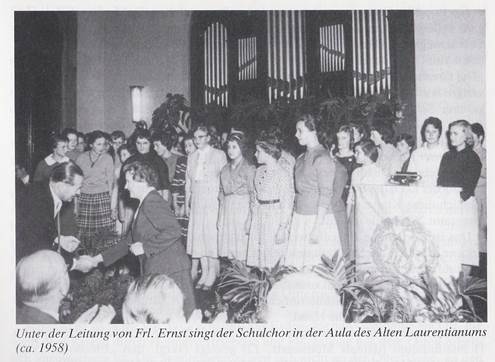

schwierig das manchmal war, zeigt der Fall der Musiklehrerin Margarete

Ernst (1897-1977). Diese hatte 1941 auf Aufforderung der

Ortsfrauenschaftsleiterin eine Musikgruppe der Ortsfrauenschaft

Warendorf gegründet und geleitet. Frau Dr. Moormann konnte den

Ortskommandanten davon überzeugen, dass eine Ablehnung dieses Wunsches

für die junge Musiklehrerin damals

unmöglich

gewesen war, denn sie hatte gerade erst ihre Anstellung bekommen. Die

Direktorin konnte glaubhaft versichern, dass Fräulein Ernst kein

nationalsozialisti-sches Liedgut im Unterricht gesungen hatte, sondern

schöne deutsche klassische und neuere Musik mit den Schülerinnen

gepflegt hatte. So wurde dann auch Frl. Margret Ernst am 5.12.1945

erfolgreich entnazifiziert.

unmöglich

gewesen war, denn sie hatte gerade erst ihre Anstellung bekommen. Die

Direktorin konnte glaubhaft versichern, dass Fräulein Ernst kein

nationalsozialisti-sches Liedgut im Unterricht gesungen hatte, sondern

schöne deutsche klassische und neuere Musik mit den Schülerinnen

gepflegt hatte. So wurde dann auch Frl. Margret Ernst am 5.12.1945

erfolgreich entnazifiziert.

Bevor die Schule wiedereröffnet werden konnte, mussten strenge

Voraussetzungen erfüllt werden: Der Geschichtsunterricht wurde vorerst

untersagt. Auch der Deutschunterricht war zunächst verboten, erst

mussten brauchbare Lehrbücher und Lektüren zusammengestellt werden. An

neue Lesebücher war wegen der Materialknappheit gar nicht zu denken,

darum wurden Lehrbücher erlaubt, die vor 1933 gedruckt worden waren. Aus

dem vorgesehenen Lesebuch „Von deutscher Art, ein Lesebuch für Mädchen“

wurden alle Lesestücke herausgeschnitten, die an das Großdeutsche Reich

erinnerten, wie z.B. „Bilder aus dem deutschen Danzig“, oder „Eine

deutsche Familie in Russland“ oder „Das Banater Schwabenlied“.

Ende November 1945 waren dann alle Hürden genommen und den Warendorfer Gymnasien wurde als einigen der ersten in Westfalen die Genehmigung zur Wiedereröffnung erteilt. Das Lehrerkollegium setzte sich aus den altbekannten Lehrerinnen und einem einzigen Lehrer zusammen. Der Lehrer Adam Wacker (1889-1959) war schon seit 1928 an der Marienschule und war wegen seines Alters im Krieg nicht eingezogen worden.

|

|

| Theo Pröpper | Frl. Bracht, Frl. Kaesbach, Frl. Schütt, Frl. Kampelmann, Frl. Merkelbach, Herr Wacker |

Er wurde pensioniert, als wir in der Sexta waren. Seit 1939 gab es

einen zweiten Lehrer im Kollegium: Theodor Pröpper. Er kam aber erst

1946 aus der Gefangenschaft zurück. Studienrat Pröpper war ein wahrer

Segen für die reine Mädchenschule, denn so konnten wir auch mal einen

Lehrer erleben. Er war unser Englischlehrer und wir erinnern uns noch

heute mit Vergnügen daran, dass er die Kreide nicht nur dafür benutzte,

uns den AcI an der Wandtafel zu erklärte, sondern auch, um mit einem

gezielten Wurf Schülerinnen aus dem Schulschlaf zu wecken. 1955

wechselte er zu unserem Bedauern zum Laurentianum herüber. Der Schule

hinterließ er eine gut geführte Schulchronik, in der alle wichtigen

Schulereignisse für die Nachwelt festgehalten waren.

Dann war da Frl. Schütt (1892-1954), die schon seit 1925 an der

Marienschule war. Ich erinnere mich noch gut daran, dass sie 1954 in

Amersfoort/Holland auf einer Klassenfahrt mit dem Fahrrad tödlich

verunglückte.

|

|

|

|

| Theresia Kampelmann | Dr. E. Hufnagel | Margarete Heese | Dr. J. Hornig |

Zu dem Kollegium aus der Gründungszeit der Schule gehörten auch

Theresia Kampelmann (1890-1985), die 1948 Direktorin der Schule wurde

und Maria Heukmann (1890-1969), unsere Religions-lehrerin, die schon

seit 1911 an der Schule war.

Anna Maria Kaesbach unterrichtete schon seit 1934 an der Schule

Mathematik, Erdkunde, Physik und Nadelarbeiten. Sie hat versucht, auch

uns Mathe beizubringen, was ihr nicht bei allen gelungen ist. Dafür

konnte sie umso spannender von ihren Reisen erzählen und war eine sehr

weltoffene Lehrerin. Viele Jahre lang war sie eine der wenigen Frauen im

Rat der Stadt Warendorf, was uns sehr imponierte.

Seit 1943 war Frau Dr. Elisabeth Hufnagel (1896-1990) in Warendorf.

Sie war vielleicht die schillerndste Persönlichkeit im Kollegium und hat

auch unsere Schullaufbahn entscheidend geprägt. 1896 geboren, wurde sie

1916 zuerst Volksschullehrerin. Diese Ausbildung hatte sie noch auf dem

Lehrerseminar absolviert. Das reichte ihr aber nicht, darum legte sie

1923 das Abitur ab und studierte in Münster Deutsch, Englisch und

Französisch, ein recht ambitionierter Fächerkanon. 1934 sollte die junge

Studienassessorin die Leitung einer nationalsozialistischen Frauenschule

in Münster übernehmen. Dem Nationalsozialismus wollte sie aber nicht

dienen und zog es vor, in die Volksschule zu gehen, obwohl sie eine

akademische Ausbildung hatte. Ihre Tätigkeit in Everswinkel und Münster

nutzte sie zur Erstellung einer Promotion mit dem Thema: „Aus der

Sprache einer Familie. Ein Beitrag zur Sprachinhaltsforschung.“ 1942

wurde sie promoviert. Als 1943 die meisten münsteraner Schulen

geschlossen wurden, bekam Dr. Elisabeth Hufnagel eine Stelle an der

Marienschule in Warendorf, allerdings nur für ein Jahr auf Bewährung mit

dem Gehalt einer Mittelschullehrerin, denn bei den Nazis stand sie immer

noch auf der schwarzen Liste. Aber die Marienschule brauchte dringend

Lehrkräfte, da die Anzahl der Schülerinnen wegen der vielen Evakuierten

aus den bombengeschädigten Großstädten von normalerweise um die 400 auf

jetzt 810 Mädchen angewachsen war. Da konnte es sich auch das NS Regime

nicht erlauben, auf Frau Dr. Hufnagel zu verzichten. Als mit Kriegsende

auch die Marienschule geschlossen wurde, engagierte die Militärregierung

Dr. Hufnagel als Dolmetscherin. Das war für sie eine sehr spannende

Erfahrung, von der sie später gern ihren Schülerinnen erzählte. Mit der

Neueröffnung der Marienschule im Dezember 1945 bekam sie endlich ihre

Anstellung als Studienrätin. Schon 1948 wurde sie Mentorin der

neusprachlichen Referendare. Uns allen ist „Frau Dr.“ in lebhafter

Erinnerung und wir könnten mit Geschichten aus ihrem amüsanten

Unterricht ganze Bücher füllen. 1962 ging sie in den Ruhestand und lebte

bis 1990 in Münster.

|

|

|

|

| Rosa Senger | Dr. Kl. Freiburg-Rüter | Marianne Köster |

Eine ganz wichtige Kollegin war Frl. Rosa Senger. Sie war

eine brillante Mathe-Lehrerin und zu unserer Zeit stellvertretende

Schulleiterin, verantwortlich für die Finanzen und den Stundenplan und

eine immer freundliche Helferin der Not.

Nach seiner Vertreibung aus Schlesien kam 1946 unser geistlicher Rat

Dr. Josef Hornig (1900-1980) als Religionslehrer und geistlicher Berater

an die Schule und ab 1948 gehörte unsere gestrenge Biologie-Lehrerin

Frl. Heese zum Kollegium.

1949

kam Frau Müller-Temme, durch die wir um die Erfahrung reicher wurden,

dass eine Lehrerin auch Kinder bekommen konnte. Frau Müller-Temme war

eine Pionierin wider Willen, sie wollte einfach nur ihren Traumberuf als

Sportlehrerin ausüben. Aber sie war verheiratet und nur weil

Lehrpersonen so händeringend gesucht wurden, sah man über diesen „Makel“

geflissentlich hinweg. Allerdings musste sie sich für fünf Jahre

verpflichten, was so viel hieß wie: Fünf Jahre lang keine Kinder, denn

eines war ganz klar: Schule und Kinder, das war nicht vereinbar, das

hatte es an der Marienschule noch nie gegeben, denn alle Lehrerinnen

waren unverheiratet. Als nach sieben Jahren ihre erste Tochter geboren

wurde, beglückwünschte Frau Direktorin Kampelmann die junge Mutter zwar,

teilte ihr aber im gleichen Zuge mit, dass eine Bewerbung für die ihr

eigentlich zustehende Studienratsstelle nicht mehr in Frage komme. Die

Direktorin konnte sich nicht vorstellen, dass Frau Müller-Temme als

Mutter eines Kindes im Schuldienst bleiben würde. Trotz der harten

Bedingungen, Mutterschutz gab es nur 6 Wochen vor und nach der Geburt,

blieb Frau Müller-Temme im Schuldienst und bekam noch zwei weitere

Kinder. Pausieren oder die Stundenzahl reduzieren hätte den Verlust des

Beamtenstatus zur Folge gehabt. Wie gut, dass die Großmutter mit im

Haushalt lebte und für die Kinder sorgte.

1949

kam Frau Müller-Temme, durch die wir um die Erfahrung reicher wurden,

dass eine Lehrerin auch Kinder bekommen konnte. Frau Müller-Temme war

eine Pionierin wider Willen, sie wollte einfach nur ihren Traumberuf als

Sportlehrerin ausüben. Aber sie war verheiratet und nur weil

Lehrpersonen so händeringend gesucht wurden, sah man über diesen „Makel“

geflissentlich hinweg. Allerdings musste sie sich für fünf Jahre

verpflichten, was so viel hieß wie: Fünf Jahre lang keine Kinder, denn

eines war ganz klar: Schule und Kinder, das war nicht vereinbar, das

hatte es an der Marienschule noch nie gegeben, denn alle Lehrerinnen

waren unverheiratet. Als nach sieben Jahren ihre erste Tochter geboren

wurde, beglückwünschte Frau Direktorin Kampelmann die junge Mutter zwar,

teilte ihr aber im gleichen Zuge mit, dass eine Bewerbung für die ihr

eigentlich zustehende Studienratsstelle nicht mehr in Frage komme. Die

Direktorin konnte sich nicht vorstellen, dass Frau Müller-Temme als

Mutter eines Kindes im Schuldienst bleiben würde. Trotz der harten

Bedingungen, Mutterschutz gab es nur 6 Wochen vor und nach der Geburt,

blieb Frau Müller-Temme im Schuldienst und bekam noch zwei weitere

Kinder. Pausieren oder die Stundenzahl reduzieren hätte den Verlust des

Beamtenstatus zur Folge gehabt. Wie gut, dass die Großmutter mit im

Haushalt lebte und für die Kinder sorgte.

Unser langjähriger Physik- und Chemie-Lehrer Walter Koch (1912-1983)

kam nach Krieg und Gefangenschaft und fünf Jahren Laurentianum genau wie wir 1951 an die Marienschule und

blieb bis 1961. Aus gesundheitlichen Gründen ging er dann an die

Europaschule in Varese/Italien.

fünf Jahren Laurentianum genau wie wir 1951 an die Marienschule und

blieb bis 1961. Aus gesundheitlichen Gründen ging er dann an die

Europaschule in Varese/Italien.

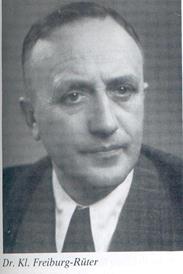

Und erst 1959 kam Dr. Clemens Freiburg-Rüter (1905-) mit den Fächern

Deutsch, Englisch und Französisch zu uns. Noch damals war er

traumatisiert von seiner Kriegs- und Gefangenschafts-Zeit, mit der er uns viele Schulstunden lang bestens unterhielt.

Ja, und nicht zu vergessen unsere

Oberstufen-Klassenlehrerin Marianne Köster. Als sie 1956 als neue

Direktorin an unsere Schule kam, mussten wir uns von der unnachgiebig

strengen, immer korrekten und eleganten Erscheinung der Direktorin

Kampelmann auf eine kleine, unscheinbare Direktorin Köster umgewöhnen,

die aus dem Ruhrgebiet, aus Datteln, kam und einen eher direkten Umgang

pflegte. Anfänglich fanden wir das sehr erfrischend, zumal sie in ihrer

Einführungsrede unsere Herzen gewonnen hatte, als sie die Schülerinnen

der Frauenoberschule als gleichwertig neben die Lateinschülerinnen

stellte. Dieser Geist war neu an der Marienschule und gefiel uns

natürlich sehr. Ihre wirklichen Stärken hatte sie aber wohl nicht in der

Prägung der Schülerinnen, sondern in ihrer Zähigkeit, mit der sie einen

Schulneubau für die Marienschule forderte, den die Stadt Warendorf wegen

der großen finanziellen Belastung zu vermeiden versuchte. Die

Grundsteinlegung an der Von-Ketteler-Straße haben wir noch miterlebt und

Heidrun durfte mit einem Gedicht brillieren. Zu Ostern 1961 wurde der

Neubau eingeweiht, unser Abitur war das zweitletzte im alten

Marienschulgebäude an der Kurzen Kesselstraße. Dieser Neubau war

wahrlich kein Luxus, die alte Marienschule war viel zu klein geworden.

Wir haben unsere letzten Schuljahre in einem winzigen Klassenraum auf

dem Dachboden zugebracht, direkt neben dem Kartenzimmer. Die wackelige

Holztreppe dürfte heute nicht einmal mehr von einer Maus benutzt werden.

Aber wir haben uns da oben sehr wohl gefühlt - weit vom Schuss, das

hatte entscheidende Vorteile.

Nun aber wieder zurück zum 8. Dezember 1945:

Als alle Lehrer sich schriftlich verpflichtet hatten, „keine

nationalsozialistischen und militärischen Gedanken zu lehren“, konnte

die feierliche Wiedereröffnung der beiden Gymnasien im alten

Sparenbergschen Kino an der Freckenhorsterstraße

stattfinden. Das Laurentianum bestritt die Orchesterstücke und die

Marienschülerinnen sangen im Chor. Die Einladung hatte die

Besatzungsmacht in Englisch auf ein DinA4 Blatt getippt, der

Bürgermeister und die Schuldirektoren hielten bewegende Reden.

Der Unterricht hatte schon am 3. Dezember begonnen, der Schulbeginn

mit einer Messe in der Alten Pfarrkirche war in den Straßen der Stadt

durch den städtischen Ausrufer „ausgerufen“ worden. Nun war aber das

Marienschulgebäude noch von den Alliierten besetzt, darum mussten die

Schülerinnen noch bis August 1946 in die Kardinal-von-Galen-Schule an

der Klosterstraße. Da herrschte natürlich drangvolle Enge, sodass in

Schichten unterrichtet wurde und für die Unter- und Mittelstufe konnte

nur an 2-3 Tagen in der Woche Unterricht erteilt werden. Da es nicht

genügend Sitzgelegenheiten gab, mussten sich die Schülerinnen ihren

eigenen Stuhl mitbringen. Viele andere Gebäude und Keller in der Stadt

waren mit Behelfs-Klassenräumen belegt. Akten und Schulunterlagen gab es

fast keine, das war alles entweder von der Besatzungsmacht verheizt

worden oder von den Insassen der Russen- und Polenlager gestohlen oder

verheizt worden. Auch die physikalischen, chemischen und biologischen

Sammlungen sowie das Kartenmaterial waren verschwunden.

Mit viel Idealismus wurde nun jede Möglichkeit für Unterricht

genutzt. Die Weihnachtsferien endeten schon am 28. Dezember und die

Osterferien wurden auf sieben Tage gekürzt. Die Lehrer trugen die äußere

Not des Schulalltages mit Gelassenheit in der Hoffnung auf bessere

Zeiten. Das Wichtigste war, dass die geistige Not ein Ende hatte. Trotz

all der Einschränkungen hielt man an den alten Traditionen fest. Auch

das jährliche, oft recht anspruchsvolle Theaterstück für die

Abiturientinnen übten die Unterprimanerinnen wieder ein und führten es

unter großem Jubel im Kolpinghaus auf. Auf Zucht und Ordnung wurde

unverändert streng geachtet. So wurden zwei Schülerinnen 1947 mit der

Androhung der Verweisung von der höheren Schule bestraft, weil sie am 6.

Dezember als Nikolaus und Knecht Ruprecht verkleidet Schabernack in zwei

Klassen getrieben hatten.

Noch bis 1953 gab es dreimal im Jahr Zeugnisse, zu den

Sommerferien, zu Weihnachten und zu Ostern.

Ja, auch die Nachkriegsjahre waren eine riesige Kraftanstrengung und

weil sie so mutig bewältigt wurde, fanden wir 1951 eine ganz normale

Schule vor und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals über all diese

Schwierigkeiten gesprochen wurde. Aber vielleicht hätten wir auch gar

nicht zugehört, genau so wenig, wie wir Dr. Freiburg-Rüters

Kriegserzählungen einordnen konnten. Wir waren eben ganz normale

Schülerinnen, bei denen das Lernen nicht immer oberste Priorität hatte.

Aber stolz waren wir, als wir zu Ostern 1960 das Abiturzeugnis in den

Händen hielten. Und wie haben wir uns gesonnt, als wir uns nach der

mündlichen Abiturprüfung, die so manche Überraschung gebracht hatten, im

Treppenhaus aufstellen durften und von Geschwistern und Freunden

bejubelt wurden.

|

| unsere mündliche

Abitur-Prüfungsgruppe 1960 |

Mechtild Wolff 2020

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden