Auf der Emsinsel darf nicht gebaut werden!

Brief an Herrn Pesch, Stadt Warendorf

von Walter Schmalenstroer (1. 8. 2021)

Sehr geehrter Herr Pesch,

vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Mail vom 22. Juli 2021. Ich hatte

Ihnen bezüglich der Hochwasserrisiken in Warendorf geschrieben, weil ich

davon ausgehe, dass für Sie und auch für alle politisch Verantwortlichen

in Warendorf es selbstverständlich ist, sich für Warendorf einzusetzen

und auch Gefahren von unserer Stadt abzuwenden. So ist eine gemeinsame

Zielrichtung vorhanden. Das ist gut so und erleichtert das Gespräch.

Dies gilt auch für die Verbesserung der Hochwassersicherheit in bzw. für

Warendorf. Gerne nehme ich Ihre Einladung an, mich mit Anregungen, aber

auch mit Bedenken einzubringen. Nehmen Sie bereits diesen Brief als

Beitrag zu diesem Prozess.

Über die Wege zum Ziel Hochwasserschutz gibt es unterschiedliche

Vorstellungen. Dies gilt insbesondere für die Planungen zu „Neuen Ems“.

Auch wenn der Planfeststellungsbeschluss für den westlichen Teil der

„Neuen Ems“ rechtskräftig und es auch politisch so beschlossen ist,

stellen sich viele Fragen:

1. Grundsätzliche Aspekte: ich möchte zunächst schlaglichtartig unter

Zitierung aktueller Artikel grundsätzliche Fragen ansprechen: „Wir

werden Maßnahmen implementieren müssen, um Hochwasser zu verhindern, zum

Beispiel Entsiegelung, ….. oder Raum für die Flüsse. Wir können uns

aktiv schützen, mit Deichen und Mauern zum Beispiel. Aber man kann eben

auch eine andere Strategie fahren, um sich anzupassen, zum Beispiel ….

generell eine darauf ausgelegte Bauweise. Ein ganz wichtiger Aspekt bei

den Maßnahmen ist ganz sicherlich die Raumplanung. Sie ist der

effektivste Schutz vor Hochwasserkatastrophen. Denn der Fluss oder das

Meer sind nicht die Bösen, sondern die Leute bauen dort, wo der Fluss

einst ausgeufert ist. Sie haben ihn auch oft verengt.

(HOCHWASSERSCHUTZ»Verhindern, schützen, anpassen« Lars Fischer,

www.spektrum.de/news/hochwasser-verhinder n-schuetzen-anpassen/1899532

artikel vom 28.7.2021 abgerufen am 28.7.2021) „In den letzten Jahren und

Jahrzehnten wurde – zu Recht – kritisiert, dass viele Flüsse und sogar

Bachläufe in Mitteleuropa in ein enges Korsett gezwängt wurden: Gewerbe-

und Wohnsiedlungen wurden ebenso wie Straßen in ehemaligen

Auenlandschaften gebaut, die zum natürlichen Überflutungsbereich der

Fließgewässer gehören. Stattdessen errichteten die Wasserbaubehörden

Dämme, die ebenjene Überschwemmungen verhindern sollten, aber das

Problem durch erhöhte Fließgeschwindigkeiten einfach nur flussabwärts

verlagerten.“ (FLUTKATASTROPHE Kein hausgemachtes Hochwasser von Daniel

Lingenhöhl Artikel vom 03.06.2013

www.spektrum.de/kolumne/flutkatastrophe-hochwasser-in-deutschland/

1197092 abgerufen am 28.7.2021) Berücksichtigt man diese

Ausführungen, die offenbar den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft

darstellen, würde dies konkret für Warendorf bedeuten: die

Brinkhausbrache sollte nach Abbruch der nicht verwendbaren

Industriebauten entsiegelt werden; dabei würde gleichzeitig ein

Naturraum entstehen, der im Falle eines Hochwassers als Ausgleichsfläche

dienen könnte. Vorhandene Rasen und Baumbestände würden dabei kaum

größere Schäden erleiden. Sinnvoll wäre vor allem eine Raumplanung, die

verhindert, dass dort neu gebaut wird, wo der Fluss Schaden anrichten

kann. Professor Stefan Greiving vom Institut für Hochwasserplanung der

Technischen Universität Dortmund geht sogar soweit, dass er beim

Hochwasserschutz im Sinne von Risikovorsorge nicht nur eine Bebauung in

Risikobereichen ablehnt, sondern sogar in bestimmten Fällen sogar eine

„Entsiedelung“ von gefährdeten Flächen für notwendig hält. Es ist

notwendig, hier auf Experten zu hören. Die grundsätzliche Aussage lautet

insgesamt: in Risikogebieten darf nicht neu gebaut werden.

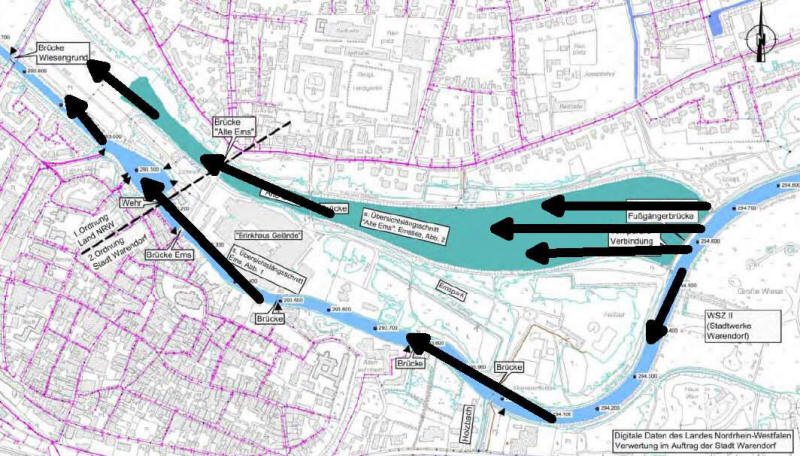

2. Konkrete Fragen an das Konzept der „Neuen Ems“: Die aktuelle

Situation bei Hochwasser sieht so aus, dass anströmende Wasser (durch

Pfeile dargestellt) durch Emssee und Flusslauf an der Stadt Warendorf

vorbei auf den Lohwall und die dahinter liegenden Wiesen und Äcker

geleitet werden (s. Bild):

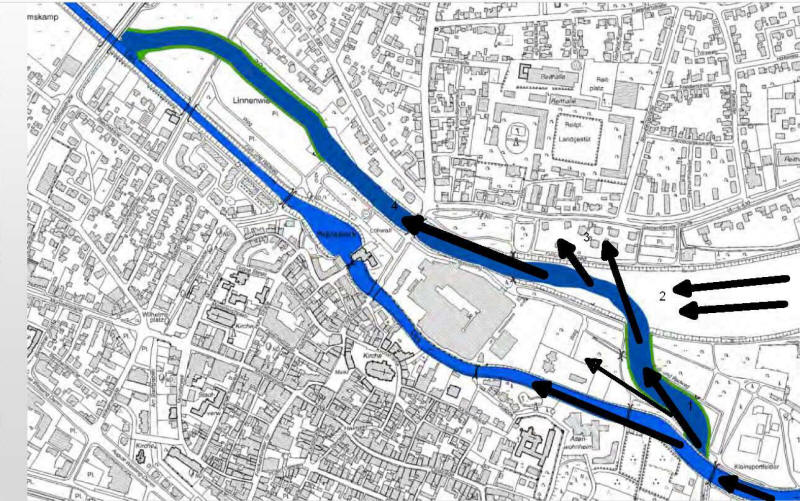

Bei Extremhochwassern stellen sich zu den Planungen der „neuen Ems“

viele Fragen:

An Stelle 1: Wird bei (extrem) stark anströmendem Wasser an der

Abzweigstelle das Wasser wirklich brav den vorgesehenen Weg nehmen oder

(was wahrscheinlicher ist) wird der Wasserstrom nicht versuchen, auch

die durch den kleinen Pfeil angedeutete Richtung zu nehmen? Vermutlich

ist das Brinkhausgelände im Extremfall nicht wirklich geschützt.

Zu Stelle 2: Was geschieht bei Extremhochwasser, wenn sich der reißende

Durchfluss durch den Emssee und die starken Strömungen durch die „neue

Ems“ vereinen? Die Wassermengen, die den Emssee durchfluten, reichen

aktuell für den Durchfluss bei stärkeren Hochwassern aus. Was geschieht,

wenn dieser Durchfluss und das Wasser der „Neuen Ems“ sich vereinen?

Dann entsteht doch wohl eine Superwelle, die insbesondere die Häuser auf

der Seeseite der Milter Straße in Mitleidenschaft ziehen werden(4). Das

Emstal in diesem Bereich hat nur einen gegebenen und nicht beliebig

vergrößerbaren Querschnitt und kann nur ein bestimmtes Wasservolumen

schadlos abführen. Leitet man Wasser aus dem aktuellen Emslauf in

Richtung Emssee um, wird dieses in Kombination mit dem den Emssee

flutenden Wassern in andere Bereiche gelangen. Bei extremen Hochwasser

wird dann der Bereich von Sassenberger und Milter Straße durch

Hochwasser betroffen sein. Reicht der Durchlass der Brücke über den

Emssee aus, ein auf diese Weise gesteigertes Hochwasser ohne einen

Rückstau abführen zu können? Sind dann Schäden an der Brücke zu

befürchten oder ist gar ein Rückstau mit kaum kalkulierbaren Folgen

möglich? Ist der gewünschte Schutz der Emsinsel durch Überschwemmung

anderer Gebiete erkauft? Das kann doch keiner wollen.

Zu Stelle 3: Noch problematischer wird dies durch folgenden Aspekt: Bei

der Vereinigung der Durchflüsse von Emssee und „Neuer Ems“ kann es bei

Hochwassersituationen auch zu unkontrollierbaren Verwirbelungen und

Strömungen an Stelle 3 kommen. Welche Gewalt werden diese Wirbel

erzeugen? Werden dann Wasser die Häuser an der Sassenberger Straße und

der Sophienpark (evtl. sogar bis hin zum Landgestüt) betroffen sein? Im

Falle eines Schadens könnten hier Schadensersatzforderungen der Anlieger

fällig werden. Müssen dann zur Verhinderung solcher Schäden im Bereich

des Emssees Deichanlagen errichtet werden, was nicht der Idee eines

städtischen Erholungsgebietes (Gartenschau!!) entspräche? Sind solche

Eindeichungen evtl. sogar auch ohne Hochwasser notwendig? Schließlich

bildet die nördliche Seite des Emssees ja den Prallhang, auf den die

Fluten der „Neuen Ems“ auftrifft. Die ständige Strömung der „Neuen Ems“

könnte die Nordseite des Emsseeparks und den Sophienpark gefährden.

Fragen über Fragen! Je intensiver ich mir die Planungen anschaue, desto

fragwürdiger wird das ganze Projekt. Lassen sich die hier gestellten

Fragen konkret und sachlich beantworten? In der Hydrologie werden

hydrodynamische Computermodelle verwendet; noch konkreter ist der Bau

eines Landschaftsmodells, das Wasserflüsse im „Miniaturmaßstab“

untersuchen lässt. Wäre es nicht angebracht, hier sachlich und nüchtern

ohne politische und wirtschaftliche Vorgaben zu untersuchen? Besser

vorher prüfen als später den Schaden zu haben.

In meinem Brief bin ich auf den Aspekt Klimaschutz und Klimaanpassung

nur am Rande eingegangen, sondern ich habe den Focus auf den

Hochwasserschutz und die „Neue Ems“ gerichtet. Ich gehe allerdings davon

aus, dass die Veränderungen des Klimas erhöhte Anstrengungen im

Hochwasserschutz notwendig machen und dass diese Veränderungen es

notwendig machen, vorhandene Planungen in Frage zu stellen und sachlich

zu überprüfen. Die Wiedernutzung heute bereits versiegelter Flächen im

Bereich der Industriebrache Brinkhaus stellt doch wiederum eine

Versiegelung dar und ist wohl kaum ein Beitrag zum Klimaschutz. Mit

freundlichem Gruß

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Beatrix Fahlbusch, Düsternstraße 11, 48231 Warendorf, Tel: 02581 7 89 59 03

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2025 (Impressum und Datenschutzerklärung) Mitglied werden